浙江省文物古跡介紹

寧波市 溫州市 金華市 嘉興市 杭州市 湖州市 紹興市 麗水市 臺州市 舟山市 衢州市 浙江省文物古跡 浙江省紅色旅游 浙江省名人故居 浙江省博物館 浙江省十大祠堂 浙江省十大古村 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 浙江省十大景點 浙江省十大免費景點 全部 浙江省特產(chǎn) 浙江省美食 浙江省地名網(wǎng) 浙江省名人 [移動版]

281、袁韶墓

越國公袁韶墓位于慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)解家村,北臨里杜湖,據(jù)光緒《慈溪縣志》記載:“樞密使越國公袁韶墓,縣西北五十里,杜湖山雙峰之麓�!痹兀謴┐�,鄞縣人,南宋淳熙十四年(1187年)進士,嘉泰中為吳江丞。嘉定四年召為太常寺主簿,累遷戶部侍郎、戶部尚書、臨安府尹,理訟精簡,里巷呼為佛子,平反冤獄甚多。紹定初拜參知政事,出為浙西制置使,端平初提舉洞霄宮卒,后以郊恩,累贈太師越國公�!端问贰�、《嘉靖府志》、《鄞縣縣志》、《中國人名大辭典》均有傳。袁韶墓規(guī)模較大,當?shù)厮追Q王墳。陵墓依山而建,砌臺階,建明堂,筑石亭。神道自西向東長約一里許,沿途設(shè)石牌坊、華表柱;墓前依次排列文臣、武將石翁仲各一對,石馬、石羊、石虎各一對和拴馬石一個,氣勢恢宏壯觀。1958年大躍進之后建里杜湖水庫時,當?shù)匕咽品�、華表柱和陵……[詳細]

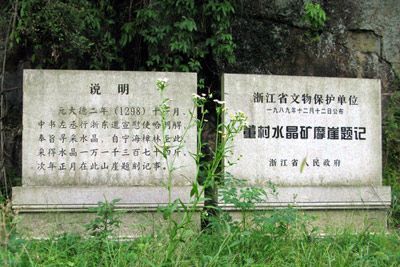

282、董村水晶礦摩崖題記

董村水晶礦摩崖題記,位于新昌縣城東六十五里的沙溪鎮(zhèn)下董村口公路下方懸崖中,背倚石廠山,下臨龜溪,海拔為280米。此題記迄今已有七百多年的歷史,記載了元大德二年(1298)十一月浙東宣慰使哈刺䚟奉旨來此,采得11374斤水晶礦石。次年正月,哈刺䚟將開采水晶過程擬書,刻于此崖壁之上。題記面朝南,分為左、右兩塊,左右文字共12豎行,每行字數(shù)不等。書體為行楷,陰刻,全文共130字。題記面積約100平方米。原文為:左文:“中書左丞自元日至人日,親率左右于石廠山獲水晶一藏,計一萬一千三百七十四斤,皆珍異奇絕者”。右文:“大德二年十一月奉旨尋采水晶,自寧海璋林至新昌之石廠,發(fā)泄地藏,貢登天朝,下闡困珍,上昭乾德,實□□□□有道之所為,□□□□□石□□□事。”款識:“大德三年正月……[詳細]

283、陶店何氏民居群

陶店何氏民居群,清代,包括何氏宗祠、慎修堂、繼善堂、十三間何氏宗祠位于義烏市廿三里街道陶店村路北66號,又稱小宗祠,坐西朝東,前面有小溪盤旋,似襟帶繞流。建筑分前后兩院,分三進五開間左右?guī)麖T,建筑面積641平米,耗工4年完成,乾隆五十四年(1789)由何懋宰發(fā)起建造。道光十二年(1832),其子孫又對宗祠進行了大規(guī)模的改建和擴建�,F(xiàn)存青石門樓系道光時期建筑的原物,上面記載了落成的年代。清咸豐十一年(1861)被太平軍焚毀,光緒十四年(1888)修復(fù)。建筑采用木梁石柱,冬瓜月梁,徹上明造,梁架結(jié)體粗壯,木雕精美,門面的青石牌樓有很精美的石雕,曾辦過私塾,義烏鄉(xiāng)賢何菁曾就讀于私塾,由其祖父任教。何氏宗祠規(guī)模較大,保存完整,有準確的紀年,具有較高的歷史、藝術(shù)和科學(xué)價值。何氏宗祠周圍由慎修堂、繼善堂……[詳細]

284、坦頭窯遺址

甌窯是以溫州永嘉為核心的中國著名窯場,它初創(chuàng)于漢代,發(fā)展于六朝、延及兩宋,唐代是甌窯發(fā)場的鼎盛時期,坦頭甌窯窯址是唐代甌窯的典型窯場,代表了甌窯的最高制作水平。坦頭窯遺址位于永嘉縣三江街道龍下村東南一處朝西的山坡上,西距楠溪江約兩公里,目前可初步確定兩個窯場遺跡。2017年5-12月,為了配合杭溫高鐵建設(shè),經(jīng)國家文物局批準,浙江省文物考古研究所會同溫州市文物保護考古所、永嘉縣文物館對窯址的北坡Y1部分進行了聯(lián)合發(fā)掘,發(fā)掘面積950平方米,取得了重要考古成果。坦頭窯遺址窯爐為依山而建的南方傳統(tǒng)龍窯,長近40米,寬近1.3米,為東西走向,保存相當完整。窯爐保留包括窯前操作室、火門、火膛、窯室、窯尾排煙室、多個窯門、窯爐兩側(cè)的柱洞與護窯墻以及石砌地面等在內(nèi)的較完整器物結(jié)構(gòu)。窯爐的南端為作坊遺跡,由……[詳細]

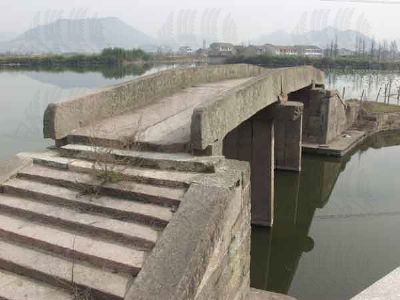

285、大涵山橋

大涵山橋位于鄞州區(qū)東吳鎮(zhèn)生姜村,2005年4月5日被公布為區(qū)級文物保護單位。 大涵山橋位于鄞州區(qū)生姜漕村之間,橫跨于東吳河、小白河、大涵山港與后塘河交匯點上,橋與大涵山相連,故以山名橋。 此處河道縱橫,河面寬達50米,深2.5米以上,為東鄉(xiāng)河道最深之處,久旱不涸,水流清甘。大涵山橋就建在這五港交匯之處,山、水與橋相映,人行其間,有世外桃源之感。橋的近旁有史家灣村,山幽林茂,是一個精僻之地。南宋初,鄞縣學(xué)行皆優(yōu)的“八行先生”史詔就避居于此。其子孫有南宋朝呵呵有名的“一門三宰相”。 大涵山橋始建于唐代,明萬歷間重修,清道光、宣統(tǒng)間再修,為一座三孔、二墩(直豎)的石結(jié)構(gòu)三眼平板橋。橋的中間欄板上題有“大涵山橋”橋額,下款為“萬歷戊戌(公元1589年)吉旦”紀年,全橋長13.9米,面寬2.28米,左……[詳細]

286、莊橋墳遺址

莊橋墳遺址位于浙江省嘉興市平湖市林埭鎮(zhèn)群豐村,是一處大型的良渚文化遺址,是新石器時代的古人類遺址,遺址于2003年5月被發(fā)現(xiàn),出土有橢圓形豆、蓋豆、泥質(zhì)紅陶罐、盉、高柄豆等物品。2013年5月,被國務(wù)院核定公布為第七批全國重點文物保護單位。莊橋墳遺址是一處4500年前的良渚文化遺址。發(fā)現(xiàn)三座人工土臺,清理墓葬236座;共出土陶、石、玉、骨角、木等各類器物近3000件。同時出土的帶木質(zhì)犁底的組合式分體石梨,石梨反映了良渚文化時期梨耕農(nóng)業(yè)和梨耕文化發(fā)達程度。一起出土的還有大量的炭化米,以及葫蘆、梨等植物的果核;鹿角、狗、豬、魚類等動物骨骸。同一遺址明顯分為居住區(qū)、墓葬區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和四大片,這是前所未有的重大發(fā)現(xiàn)。它們之間存在著比較合理的功能分區(qū),對于認識良渚文化時期的聚落形態(tài),規(guī)模和社會組……[詳細]

287、通濟堰

導(dǎo)游:通濟堰是一個以引灌為主,蓄泄兼?zhèn)涞乃こ�;它由攔水大壩、進水閘門、三洞橋、渠道、葉穴等組成。碧湖平原地勢西南高東北低,落差20米,通濟堰即根據(jù)這樣的地理形勢營造,從而基本實現(xiàn)了自流灌溉,不需再靠外力支援。通濟堰的上游集雨面積2150平方公里,每天能攔入堰渠二十多萬立方米,灌溉著整個碧湖平原中部、南部四萬多畝糧田。據(jù)村民說,護堰世家諸葛一家,世代在通濟堰邊居住,只要發(fā)現(xiàn)有堵塞渠道、砍樹等破壞行為,便會出來制止。五十年代進行維護時,在大壩底部還發(fā)現(xiàn)古代留下的巨松基礎(chǔ),就是俗稱“眠�!钡乃赡句亯|辦法。:通濟堰位于浙江南部碧湖平原一個名叫“堰頭”的小村邊,它建于南朝蕭梁天監(jiān)四年(公元505年),距今已有1500年歷史,是我國最古老的大型水利工程,也是迄今為止所知世界上最早的拱壩,為國家級重點……[詳細]

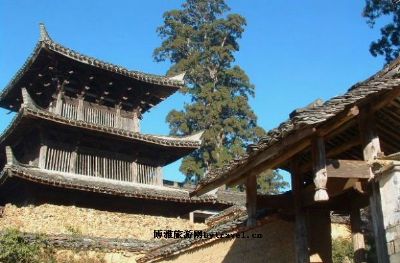

288、時思寺

導(dǎo)游:時思寺原是宋紹興年間的梅元屃守墓廬,元至正十六年(1356年)創(chuàng)為時思道場,明宣德間又改為寺。因此時思寺是一處佛道合一的宗教建筑。時思寺前沐鶴溪自北向南汩汩流至不遠處直瀉深谷,形成百仞飛瀑,名“雪花漈”。寺前彼岸為獅山,附近有“石馬潛渡”、“友舌噴珠”等景點,與時思寺合稱為大漈八景,曾被譽為“霧中桃園”。寺北側(cè)巨杉與山門內(nèi)兩株參天古柏與時思寺相映生輝,更具古剎幽邃的意境。時思寺目前保存完整,它既有宋代建筑遺風(fēng),又受福建地方建筑之影響,構(gòu)造與形制獨特,是浙江元明建筑體系中一組獨立的類型。:時思寺位于景寧縣大際鄉(xiāng)(大漈)西二村,海拔1000多米的白象山上。為宋元時期建筑。建于宋紹興十年(1140)。為全國重點文物保護單位。歷史:相傳梅氏一六歲幼童守祖父墓,居廬三年,不離其側(cè),宋高宗聞報,旌……[詳細]

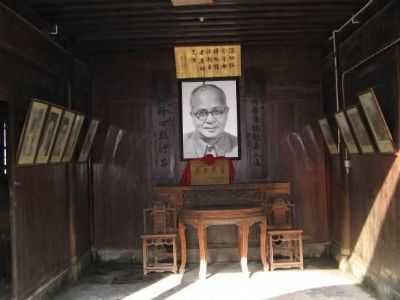

289、吳晗故居

吳晗故居位于義烏市上溪鎮(zhèn)苦竹塘村,為已故著名歷史學(xué)家吳晗的家宅,由吳晗父親吳瑸玨于1924年所建,系前廊式天井院磚木結(jié)構(gòu)建筑,占地面積為463平方米。故居坐北朝南,面闊五間,通面闊20.72米,通進深11.4米,建筑面積440平方米。整個建筑大體上呈“凹”字形,呈軸對稱分布,上下兩層,由正堂、邊房、兩廂及花園組成。正堂明間通敞,次、梢是用板壁隔斷,正門墻和圍墻,直對山梢間山面辟石庫門通室外。二樓檐廊設(shè)西洋寶瓶式欄桿圍筑,欄桿的望柱頭、癭項及小華版上都是雕刻有纏枝花紋。廂房按軸對稱左右各有一間,前后均辟門,分別通走廊和南面的花園。院落中間圍成一個天井,天井用長條石鋪地,中間為青石甬道,直通花園。天井外山墻居中開正門。正門門臉的裝飾具有中西合璧的特點,用穹隆頂青石抱框,磚砌壁柱,兩旁立柱呈錐尖頂……[詳細]

290、中國刀剪劍博物館 AAAA

中國刀剪劍博物館坐落于京杭大運河(杭州段)拱宸橋橋西歷史文化街區(qū)。博物館建筑由橋西土特產(chǎn)倉庫改建而成,以文化遺產(chǎn)的角度、專題的方式解讀了刀剪劍“物開一刃為刀,兩面開刃為劍,雙刀相交則為剪”的獨特文化。常設(shè)展覽面積2460平方米,由“刀與劍”、“剪刀的故事”兩個展廳共同構(gòu)成。于2009年9月29日正式對外開放。開放時間:周二到周日9:00-16:00(周一全天閉館)……[詳細]

291、海山許氏民居

許氏民居位于浙江省舟山市定海區(qū)解放街道,是一座典型的清代晚期建筑,老宅坐北朝南,現(xiàn)占地面積1570平方米。建于民國8年(1919年),是旅滬商人許氏兄弟出資在老家建造的中西合璧式的大宅院。2003年許氏民居被評為定海區(qū)區(qū)級文物保護單位。院內(nèi)建筑別有風(fēng)格,四幢分列,第一進是重樓,第二進是平房,第三進和第四進東側(cè)為平房,西側(cè)為樓,屋與屋之間四方大石板平鋪弄堂。宅西是花園大廳,另建有許氏宗祠。許氏民居四周筑有高墻,院內(nèi)幢幢貫穿弄弄相通,每一進都有天井,建筑為重檐硬山頂,穿斗式,用七桁。大院采用西方先進理念埋設(shè)有排水和衛(wèi)生通風(fēng)系統(tǒng),比如專為地板防潮設(shè)計有2米多高的通氣口,這在當時的定海,很是“前衛(wèi)”。老屋通體潔白有點遺世獨立的味道,穿過古樸的老宅圍墻,外面的塵囂也仿佛一下子煙消云散。許氏民居建造者的……[詳細]

292、底角王氏宗祠與世美坊

底角王氏宗祠,又名賢良宗祠,清代建筑。坐落在東案鄉(xiāng)底角村內(nèi),與世美坊僅隔數(shù)米,坐東朝西,共三進,占地面積852平方米。前進后檐屋面翼角起翹,上下層屋面出檐偕有牛腿承托。中進五間,通面闊21米,進深15米。明間九架前后重廊,五架梁斷面冬瓜狀,上用斗拱二攢承托三架梁,單步梁飾鴟魚狀。中后兩進明間有通廊,廊上飾八角形藻并。柱礎(chǔ)有鼓形和四方棱形二式,鼓形柱礎(chǔ)最大直徑在肩部,下墊覆盆,正門前兩側(cè)置旗桿石三對和石獅一對。硬山頂。該建筑主要特色:一是規(guī)模較大;二是梁柱用材粗壯;三是木雕精細;四是保存較完整。2001年4月20日,縣人民政府公布為縣級文物保護單位文物保護單位。世美坊,坐落在東案鄉(xiāng)底角村內(nèi),初建于宋,于明嘉靖十七年(1538)重建。1988年,縣文物部門對該坊進行了局部維修,現(xiàn)保存基本完整。據(jù)……[詳細]

293、慈溪市革命烈士陵園

慈溪市革命烈士陵園坐落在風(fēng)景秀麗的慈溪市觀海衛(wèi)鎮(zhèn)白洋村湖口湖西山北坡,始建于1958年1月,1966至1982年間進行了3次改建,1985年慈溪縣人民政府又進行了較大規(guī)模的擴建,總占地面積約5,300平方米,是慈溪目前規(guī)模最大的烈士陵園。 陵園由大門、廣場、紀念碑、烈士墓群等組成。大門主體高4.6米,通寬8米,用青石砌筑,頂部用琉璃瓦覆蓋,呈廊檐式,額書“革命烈士陵園”六個大字,右側(cè)門柱刻“為有犧牲多壯志”,左側(cè)門柱刻“敢教日月?lián)Q新天”。內(nèi)門右為烈士生平陳列室。 瞻仰廣場占地面積約700平方米,地面由方形青石鋪筑,可容納200人左右列隊瞻仰。紀念碑位于廣場南端正中,高3.1米,寬1.2米,碑基高1米,寬2.6米,由青石砌成,護欄為鋼筋水泥結(jié)構(gòu),總體形狀呈拜臺式,紀念碑正中刻毛澤東手書:“革命……[詳細]

294、相對方氏私己廳及相對方氏宗祠

位于衢江區(qū)周家鄉(xiāng)相對村方氏宗祠東面,2017年1月公布為省級文物保護單位文物保護單位。相對方氏私己廳建于清咸豐年間(1851—1861),坐北朝南,磚墻,硬山造,三合院式,正廳面闊三間,建筑占地面積135.22平方米。正廳明間梁架為抬梁式,五架梁帶前單步后雙步,次間梁架為穿斗式,五柱用八檁。有牛腿六只,牛腿雕刻為人物、花草、獅子,牛腿碩大,雕刻逼真。施有望磚,柱上有斗拱,梁柱用材粗大,門面墻上有彩繪,天井以長條石鋪設(shè),礩形柱礎(chǔ)。正廳堂前有“椿靈毓秀”四字匾額一塊,丙辰年仲春方桌然題,匾邊有花紋。該廳為方氏族人所建,現(xiàn)為方延松民居。相對方氏宗祠位于浙江省衢州市衢江區(qū)周家鄉(xiāng)相對村。據(jù)村民方石寶介紹,該宗祠建于清晚期(1821—1911)。2013年5月公布為區(qū)級文物保護單位文物保護點。坐北朝南,……[詳細]

295、黃巖孔廟

黃巖孔廟 (省級文物保護單位) 年代:清 公布時間:1989年12月12日位于臺州市黃巖區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)。舊名文廟。始建于北宋元豐六年(1083年),康熙四十七年(1708年)重建,乾隆道光、同治重修。存大成殿、東西廡、戟門、衣亭、奎星閣等建筑37間。大成殿五間。殿南有東西廡各九間。戟門五間,東西有更衣與神祠各三間。以及泮池、泮橋等。大成殿系孔廟主體建筑。面寬五間,通面寬21.4米,通進深25.6米。重檐歇山頂,黃色琉璃瓦屋面,正脊砌有“天井文運”四個大字,東西側(cè)堆塑龍形正吻。梁架系抬梁式結(jié)構(gòu),殿內(nèi)置金柱18根,檐柱12根,柱礎(chǔ)高為0.50米,雕刻盤龍、纏枝牡丹花、連珠紋圖案。磉盤呈淺盆狀,由如意狀云肩和幾何形勾連回紋相組合。東西廂廡各9間,面寬27米,進深4.8米。均為單層小青瓦屋面,滾瓦花脊。內(nèi)……[詳細]

闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氱紓鍌欐祰椤曆囨偋閹惧磭鏆︽繝闈涚墔濞岊亪鏌i褍浜為柟铏崄閻忓啴姊洪崨濠佺繁闁告ǹ妫勯悾闈涱吋婢跺鎷洪梺鍛婄箓鐎氬嘲危瑜版帗鍊电紒妤佺☉濞层倗澹曡ぐ鎺撶厵闁诡垱婢樿闂佺粯鎸婚悷鈺呭蓟濞戞粎鐤€婵﹩鍏涘Ч妤呮⒑濞茶骞栭柣顓炲€垮璇测槈濡吋娈曢柣搴秵閸嬪嫰顢旈敓锟�

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭鏌熼幑鎰靛殭缁炬儳缍婇弻锟犲炊閵夈儳浠奸梺娲诲幗椤ㄥ﹪寮婚敓鐘茬倞闁宠桨绲块妷褏妫Δ锝呭暟閻f椽鏌″畝鈧崰鎾诲焵椤掍胶鈯曞畝锝堟硶缁顫滈埀顒勫蓟閿熺姴骞㈡俊顖濆吹閸欏棗顪冮妶搴″绩婵炲娲熼獮蹇曗偓锝庡墯閸犲棝鏌涢弴銊ヤ航濞寸》鎷� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭鏌熼幑鎰靛殭缁炬儳缍婇弻锟犲炊閵夈儳浠奸梺娲诲幗椤ㄥ﹪寮婚敓鐘茬倞闁宠桨绲块妷褏妫Δ锝呭暟閻f椽鏌″畝鈧崰鎾诲焵椤掍胶鈯曞畝锝堟硶缁顫滈埀顒勫蓟閿熺姴骞㈡俊顖濆吹閸欏棗顪冮妶搴″绩婵炲娲熼獮蹇曗偓锝庡墯閸犲棝鏌涢弴銊ヤ航濞寸》鎷� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷