清遠市旅游景點介紹

廣東省 清城區(qū) 英德市 清新區(qū) 佛岡縣 連州市 連山縣 陽山縣 連南縣 清遠市文物古跡 清遠市紅色旅游 清遠市名人故居 清遠市十大古村 4A景區(qū) 清遠市十大景點 清遠市十大免費景點 全部 清遠市特產(chǎn) 清遠市美食 清遠市地名網(wǎng) 清遠市名人 [移動版]

61、南山圣壽寺

南山圣壽寺位于英德市城南二公里外的北江西岸,坐落景色秀麗的南山風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)。據(jù)史料記載,圣壽寺始建于梁大中通五年(公元533年),距今1400多年,是嶺南地區(qū)較早、較著名的佛教叢林。相傳禪宗六祖惠能在廣州光孝寺剃度后北上韶關(guān)曹溪修建南華寺,途經(jīng)英德圣壽寺并在此開壇講經(jīng),弘揚佛法。圣壽寺法化南山之靈秀,佛光照塵寰,自古以來,吸引了眾多文人雅士前來尋幽覽勝和禮佛。如唐代元杰、宋代大文豪蘇東坡、著名易學(xué)家石汝礪等名人都曾游歷此寺并題詩賦詞。……[詳細]

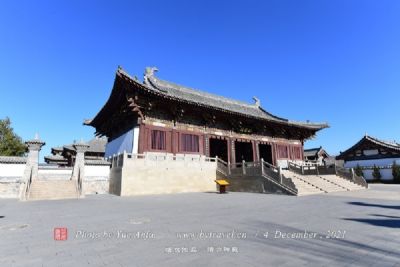

62、慧光寺

慧光寺原名光孝寺,又稱萬壽寺、報恩寺。二00七年十二月二十五日,經(jīng)省民宗委粵民宗行政審批[2007]26號文《關(guān)于同意設(shè)立連州市慧光寺的批復(fù)》正式命名為慧光寺�;酃馑挛挥谶B州市區(qū)慧光路慧光塔側(cè)。始建于南北朝宋泰始七年(公元471年),北宋嘉佑六年僧法辯重建,明朝嘉靖二十二年僧普化又重建,清朝道光十年再重建。慧光寺主殿左側(cè)為慧光法堂,堂后為數(shù)十楹方丈禪房。上有羅漢堂、華嚴閣,旁有香積廚,中造浮圖十余丈,置銀纓舍利。根據(jù)史料記載慧光寺位于州城南門外東側(cè);連州城規(guī)制:平面呈圓形,辟東南西三門,北置北樓無門,東西南門辟甕城,西門由于河道的關(guān)系甕城內(nèi)置,東南門均外置甕城以利防御。南門為州的主門,亦為城池防御的重點,沿河道圈一路橢圓形的羅城,其中東門曰“永東門”,南辟門四座,由西向東依次為“朝陽門”、“……[詳細]

63、馮達飛故居

馮達飛故居位于連州市東陂鎮(zhèn)豆地坪(現(xiàn)名達飛巷)。建于清光緒八年(1882年),磚木結(jié)構(gòu)平房,三開間,硬山頂。面寬10.24米,進深14米,高7.5米。大門與大廳之間辟天井,左右是廂房,大廳中懸掛1950年連縣人民政府授予的“光榮之家”橫匾。馮達飛(1899~1941年),連縣東陂(今屬連州市)人。第一次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭時期加入中國共產(chǎn)黨,黃埔軍官學(xué)校學(xué)生,曾留學(xué)蘇聯(lián)。1929年回國后到廣西工作,同年12月參加百色起義。歷任中國工農(nóng)紅軍第七軍第二縱隊司令,湘贛軍區(qū)紅軍四分校校長,紅八軍代理軍長等職。1941年在皖南事變中犧牲。2002年7月17日,被列入第四批廣東省文物保護單位�!�[詳細]

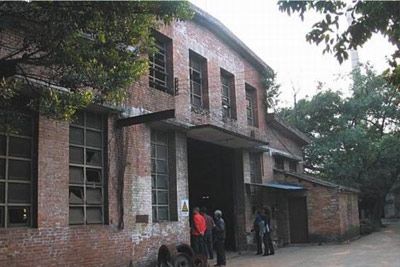

64、清遠機械廠舊址

清遠機械廠舊址位于清遠市環(huán)城二路47號,1956年建廠,由40年代末以來的一批私營企業(yè)合并而成的地方國營企業(yè),先后為大批的清遠電站、工廠、農(nóng)機站生產(chǎn)設(shè)備,成為帶動清遠工業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè),產(chǎn)品銷售到全省、全國各地。1996年轉(zhuǎn)為股份制企業(yè),名為清遠大南方鑄造機械有限公司。現(xiàn)廠內(nèi)尚存重工、配件、鍛工車間、綜合倉庫等舊廠房、設(shè)備和技術(shù)資料,是清遠地區(qū)現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展歷史的重要見證�!�[詳細]

65、平瑤嶺摩崖石刻

平瑤嶺摩崖石刻位于連南縣大坪鄉(xiāng)軍寮村老排上。明崇禎十五年(1642年),排瑤發(fā)起暴-動,總兵鄭芝龍奉命統(tǒng)率3萬漳潮兵鎮(zhèn)壓,攻破里八洞、火燒坪、大掌、軍寮等瑤排,焚燒殆盡。特令隨軍監(jiān)紀董梅鼎刊“平瑤嶺”三字,刻于懸崖石壁上,以記鎮(zhèn)壓眾瑤事�!捌浆帋X”三字刻在高8米、寬6米的石壁上,楷書陰刻,每字高0.60米、寬0.60米。1986年連南縣人民政府公布為文物保護單位�!�[詳細]

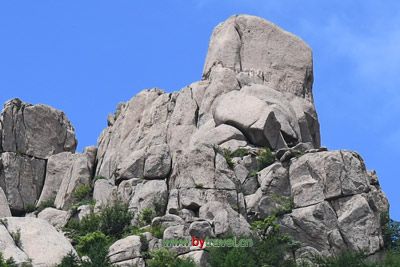

66、馬頭山摩崖石刻

馬頭山摩崖石刻位于連山縣小三江鎮(zhèn)南約五公里的馬頭山上。自明代以來馬頭山即為小三江各村壯民避亂之棲所,今山上尚遺存明清兩代夯土為屋的頹墻斷壁,既有碉樓,亦有村民的住房。建國后,在該山北坡山腰的一塊大石壁上,發(fā)現(xiàn)有摩崖石刻,鐫刻時間為清咸豐十一年(1861年),全文共261字,對陳金釭、(按:陳金釭的釭字有寫為“剛”、“釭”,1964年在仁化縣出土有陳金釭銘文的鐵炮一門,“釭”字從“金”從“工”,據(jù)此統(tǒng)寫為“釭”),翟火姑的活動以及當?shù)爻霈F(xiàn)的戰(zhàn)事記述較詳。1990年連山縣人民政府公布為文物保護單位�!�[詳細]

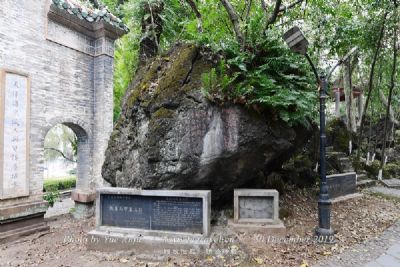

67、燕喜山摩崖石刻

燕喜山摩崖石刻位于連州市連州鎮(zhèn)風(fēng)景名勝區(qū)燕喜山內(nèi)。燕喜山因韓愈作《燕喜亭記》而得名。那里現(xiàn)存宋、明、清石刻17題,其中以宋的題刻最多,有向宗道、陸琮、金杰、李宗儀、張聞、譚粹、韓揭等人的題名,俱在熙寧、元豐間。南宋抗金名將張浚題名,鐫于紹興十九年(1149年)。題名云:“紫巖張浚攜子拭游燕喜亭。陽山唐斌、陸宗諤、歐陽獻可、歐陽相,武夷□翔,湘僧元真,蜀僧宗范、大祁同來�;仕渭核惹迕髑耙蝗湛�。”張浚,漢川綿竹(今四川綿竹)人。進士出身。建炎三年(1129年)任知樞密院事,力主抗金。紹興五年為宰相。他于諸將中重用岳飛、韓世忠。秦檜執(zhí)政后,被貶連州居住。其子張拭字敬夫,南宋學(xué)者,隨父至連州貶所,筑室研經(jīng)于巾峰山下,并講學(xué)于斯。作有《連州八詠》詩。明萬歷年間(1573-1620年)進士刑部郎中游樸……[詳細]

68、峽山摩崖石刻

峽山摩崖石刻位于清遠市清城區(qū)清遠峽北禺,尤其集中在飛來寺西和飛泉洞一帶。由于年久風(fēng)化和修寺筑路中移動損壞,不少石刻已湮沒。現(xiàn)存摩崖石刻56題,其中宋代1題、明代21題、清代31題、民國以后3題,有題名、題字,題詩等,其中以題字最多。碑刻19通�,F(xiàn)存最早的摩崖石刻為南宋乾道五年(1169年)轉(zhuǎn)運判官陶定在前葛稚川煉丹的崖上題“葛壇”二字,每進徑0.32米�,F(xiàn)存最早的碑刻為元代縣尹楊觀的《廣州路清遠縣峽山廣慶寺新建飛來殿記》碑,碑高1.50米、闊1.20米,共1126字。著名的有平南王尚可喜《重修飛來古寺碑》,碑高2.00米、闊0.95米。兩廣總督阮元補書唐羅隱篆書“云臺”二字碑(碑高1.20米、闊0.64米,字高0.40米、闊0.30米)。以及詩人吳應(yīng)棻等一批文字精煉幽雅、書法瀟灑蒼勁的詩碑等……[詳細]

69、杜步石圍城

位于清遠市陽山縣杜步鎮(zhèn)清連高速杜步大橋南端的山脈上,呈東西走向,雄踞在山頂,圍城的垛口與女墻大部分未坍塌,城墻全部用片狀的石料精心壘成,高約2米,寬約1.5米,連綿數(shù)公里。在最西邊的山頂上,一座高約6米,寬約5米的石頭門垛森然聳立,氣勢不凡,一座基本完好的哨臺門楣上方嵌有一塊石牌匾。石面上刻有“泰階星平”額,額右款署宣統(tǒng)三年立,額左款署邑增口生何威敬題字樣。在一段保存較好的城墻中間,連接著一座堅固的四方碉堡,其頂部及底座的巨型大石每隔20厘米就有一個人工鑿成的石洞上下對應(yīng),估計當年此處安放有結(jié)實的寨門,門四周的石鑿痕清晰可辨。城墻身上每隔幾米就留有一個小孔,顯然利于觀察和射擊之用,防御功能一目了然。極目四望,杜步石圍城像一條巨龍蜿蜒在山頂之上,成規(guī)模的石圍墻在中國南方難以尋覓,其文史價值不可……[詳細]

70、梓木坪圍樓

梓木坪圍樓位于連山縣永和鎮(zhèn)白羊梓木坪村。始建于民國5年(1916年),占地面積2500平方米,由四棟廂樓相圍組成,形似飯甑,俗稱四方甑。圍樓成四合院式布局。四周廂樓三層,層高3米,通高10.5米,每棟廂樓建筑面積均為967.3平方米。四合院的正門設(shè)在東廂的左角。東廂的前右角和西廂的左角各建一座碉樓,均為五層,層高2.5米,通高12.5米。廂樓的首層和第三層的廊檐均有騎樓走道與東南西北座廂銜接相通。每座廂樓室內(nèi)各自有樓梯上落,并與東西兩座碉樓連環(huán)貫通。平時獨立居住生活,戰(zhàn)時則連環(huán)接應(yīng)。碉樓和廂樓各層都設(shè)有射擊孔眼,具有防匪、防盜、防火等嚴密的防御功能�!�[詳細]

71、馬頭村大民宅

馬頭村大民宅位于清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)馬頭村。始建于清咸豐九年(1859年),光緒三十年(1904年)重修。該宅由九廳、十八井(庭院)和兩排側(cè)房組成,故俗名九廳十八井,總面積5724平方米。九個廳成井字形布局,中間三個正廳面寬五間,六個側(cè)廳面寬三間,均為硬山頂,抬梁與穿斗混合木梁架。梁柱與駝墩、瓜柱等構(gòu)件做工精良,上面刻有人物、云紋等圖案。正廳、側(cè)廳和側(cè)房之間,有4條成平行的縱向長巷相隔。每條巷長31米、寬5.5米,兩頭均建有門樓。廳后有一列18間單房,現(xiàn)已坍塌。民宅前面有寬闊的場地,尚存旗桿夾石和下馬石,并有高大的圍墻�!�[詳細]

72、沈蘭亭故居

沈蘭亭故居位于清遠市清新縣禾云鎮(zhèn)新蓮村委會蓮塘村。建于同治壬申年(1872年),已逾百年歷史,由上廳房、廂房、天井、正門、前院、外側(cè)門連成,穿斗式梁架,上有華板雕刻。沈蘭亭是清朝統(tǒng)治年間擔(dān)任臺灣記名提督吳光亮的參贊,是清新縣駐防臺灣人員最高官職的一位文官,隨抗倭名將吳光亮(清遠英德人,歷任福寧鎮(zhèn)、漳州鎮(zhèn)總兵,官至記名提督,正二品)駐防臺灣。……[詳細]

73、佛岡三爰亭

佛岡 三爰亭位于佛岡縣湯塘鎮(zhèn)大埔村。以“蓋取爰居爰處爰得我之所意耳”而名之“三爰亭”,南來北往的人們綞此而飲茶、小歇。亭建于清光緒壬辰年(1892年),占地面積100平方米,面寬三間,進深一間,各間以圓門相通。亭右起第一間供男人歇息,第二間供女人歇息,第三間為守亭人宿舍及伙房。第一間內(nèi)檐下以橫幅寫著“請君飲茶,請分男女”、“諸君來往,不許借宿”的亭規(guī),還存碑刻5通,記載建亭事宜、亭規(guī)及捐款人名、收支細目。1986年佛岡縣人民政府公布為文物保護單位�!�[詳細]

74、連州進士亭

連州進士亭位于連州市西岸鎮(zhèn)沖口村。清乾隆四十八年(1783年)為紀念北宋皇祐年間該村人陳銓、陳鑄兄弟兩人同登進士,激勵后學(xué)而建。亭為木構(gòu)建筑,重檐歇山頂,12柱穿斗式梁架,通高5.2米,占地面積63平方米,脊款“大清乾隆四十八年歲次癸卯季秋十八日建”。亭后建有陳氏宗祠,是該村陳族家廟,兼祀陳氏兄弟。此祠建筑采用傳統(tǒng)的磚木結(jié)構(gòu)形式,三進院落,硬山頂。清光緒五年(1879年)重修。1981年連縣人民政府公布為縣級文物保護單位�!�[詳細]

75、清獻崔公祠

清獻崔公祠 位于佛岡縣水頭鎮(zhèn)豐聯(lián)村。建于明代,清末毀于火,民國六年(1917年)重建。祠坐北向南,硬山頂,風(fēng)火山墻,綠色琉璃瓦筒飾邊。面寬三間,進深三間,兩側(cè)建襯祠,分別置青云巷間隔。建筑面積427平方米。 祠門匾額書“清獻崔公祠”五個歐體大字,為明代學(xué)者陳獻章(白沙)手書。第二進檐下懸 “嶺南間氣”匾。此匾原是廣州崔公祠之匾,該祠毀后,此匾北遷于佛岡崔公祠懸掛。“嶺南間氣”是廣東布政使陳性學(xué)所題,吏部侍郎李昴英書。崔清獻(1157~1239年),名與之,號菊坡,增城中新崔屋人,南宋紹熙癸丑(1193年)科進士,官至右丞相,卒后封南�?ら_國公,謚“清獻”。 1986年佛岡縣人民政府公布為文物保護單位。……[詳細]

76、東坑黃氏宗祠

東坑祠位于佛岡縣水頭鎮(zhèn)東坑村。始建于明,歷代均有重建,現(xiàn)建筑為清代風(fēng)格,坐北向南,建筑規(guī)模較大,占地面積1432平方米。平面為三進三路四合院式布局,正祠與兩側(cè)襯祠之間置青云巷間隔。主體建筑為硬山頂、綠色琉璃瓦筒飾邊,穿斗式木構(gòu)梁架。梁枋上飾以精致的木雕,屋脊灰塑人物、山水、龍鳳、花鳥等各種圖案,形象逼真,栩栩如生,乃佛岡祠堂建筑裝飾之首。1986年佛岡縣人民政府公布為文物保護單位。2008年11月8日,廣東省人民政府辦公廳發(fā)出《關(guān)于公布第五批廣東省文物保護單位通知》,東坑黃氏宗祠被列入廣東省文物保護單位�!�[詳細]

77、桂軒鄭公祠

俗稱“八柱廳”,位于廣東省清遠市高新區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)定安村委會螯崗地村,建于清代。坐東南向西北,廣七路,深三進,青云巷相隔�?偯骈�108米,總進深34.7米。建筑規(guī)模宏大,頭門木梁及柁墩雕刻精美的花鳥瑞獸圖案。宗祠兩邊各由二組三間兩廊屋和一組橫屋組成,總體布局基本完整,現(xiàn)在此居住的有五十多戶人家共400多人,多為租住的外地人�!�[詳細]

78、功垂捍衛(wèi)牌坊

功垂捍衛(wèi)牌坊 位于英德市英城鎮(zhèn)李屋村。建于清同治十年(1871年)。坐西向東,為四柱三間一樓石牌坊。歇山頂,上刻“圣旨”2字。石柱為抹角形,柱礎(chǔ)兩邊置抱鼓石。通高8.75米,明間寬2.15米,次間寬1.75米;明間枋額陰刻“功垂捍禦”四字,次間門枋陰刻“咸豐十年(1860年)八月二十日兩廣總督臣勞崇光題”、“請英德縣虞夫人神靈顯應(yīng)懇勅賜封號于九月初一原折由內(nèi)閣領(lǐng)出奉”、“同治十年正月初七日舉人臣楊模敬書”等字,兩邊石柱浮雕兩個手持朝笏的官員。坊保存完好�!�[詳細]

79、靜軒王公祠

靜軒王公祠位于清遠市高新區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)井嶺村。王志淵,字靜軒,乾隆年間從花縣遷徙龍?zhí)辆畮X,是為創(chuàng)業(yè)之祖。坐西南向東北,廣五路,中路三間兩進,兩側(cè)青云巷相隔�?偯骈�80米,總進深53米。中路及左右兩路橫屋始建于清代,新中國成立后擴建“志成書院”、“靜軒家塾”和兩路三間二廊,1987年重修,內(nèi)有重修碑記,是研究王氏族人發(fā)展的寶貴實物資料�!�[詳細]

80、清新朱氏大宗祠

位于清新縣三坑鎮(zhèn)白米埔村,總面積約1000平方米,大門向東,迎紫氣東來之瑞氣。門檐高達5米,門上鑲嵌石匾,上刻“朱氏大宗祠”五字,宗祠高達9米,青磚墻,琉璃瓦剪邊,屋頂兩側(cè)為鑊耳,雖經(jīng)二百多年風(fēng)雨,至今仍巍峨挺秀,是粵北地區(qū)現(xiàn)存最高大、保存最完好的宗祠之一。宗祠大門兩側(cè)沿巷的建筑物均為附祠。門口的照璧是一件歷史悠久的木雕屏風(fēng),祠堂是五進結(jié)構(gòu),前座是儀門,中座為大堂,大堂中間為大廳,高懸牌匾,兩側(cè)大柱有楹聯(lián),后座是供奉祖先牌位的地方。據(jù)介紹,從前祠堂兩旁設(shè)有讀書室,每進均設(shè)一間,前為天井,后通青云巷,十分寬敞,廳旁設(shè)有登0梯。宗祠坐西朝東,明亮通爽,靜穆的祠堂,清秀的庭園,是朱家子弟讀書的地方。朱汝珍旗桿夾在祠堂門口,有一百多年歷史,旗桿夾上兩面刻有“光緒甲辰恩科聯(lián)捷進士殿試一甲第二名欽點榜眼……[詳細]

全国地名搜索

粤公网安备 44010602000422号

粤公网安备 44010602000422号