黔西南州全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位介紹

貴州省 興義市 興仁市 晴隆縣 貞豐縣 冊(cè)亨縣 安龍縣 普安縣 望謨縣 黔西南州文物古跡 黔西南州紅色旅游 黔西南州名人故居 4A景區(qū) 黔西南州十大景點(diǎn) 全部 黔西南州特產(chǎn) 黔西南州美食 黔西南州地名網(wǎng) 黔西南州名人 [移動(dòng)版]

1、二十四道拐抗戰(zhàn)公路 AAAA

24道拐抗戰(zhàn)公路世界公路奇觀,抗戰(zhàn)史上最偉大的彎道——24道拐抗戰(zhàn)公路關(guān)隘在晴隆縣城西南1公里,是史迪威公路的標(biāo)識(shí)路段,起點(diǎn)于大水溝,盤旋于晴隆山脈和磨盤山之間的斜坡上。24道拐公路設(shè)計(jì)精巧,從晴隆山山腳的大水溝至鴉關(guān)關(guān)口,直線距離約350米,垂直高度約266米,在60度的斜坡上以“S”型順山勢(shì)而建,蜿蜒盤旋至關(guān)口,全程約4公里,有24道拐,因此,稱24道拐,堪稱險(xiǎn)峻公路建設(shè)史上的杰出典范。從關(guān)下仰望,如巨龍欲飛;在飛上俯瞰,似蛟龍逍游下山。在晴隆山觀景臺(tái)看24道拐,若是有霧,一層薄霧在山腰飄浮,24道拐像巨龍?jiān)陟F中舞動(dòng),奇妙無(wú)窮,給人驚嘆之感。24道拐關(guān)隘古代叫鴉關(guān),是古代入滇的必經(jīng)之地,昔日鴉關(guān):“滿目青磷夜聚,元猿晝啼失所,哀鴻盡瘁招徠,于是漸獲寧宇。”鴉關(guān),一夫當(dāng)關(guān)、萬(wàn)夫莫開(kāi),戰(zhàn)略位……[詳細(xì)]

2、明十八先生墓 AAA

明十八先生墓位于貴州安龍城西天榜山麗,是埋葬為南明永歷小王朝而死節(jié)的18位朝內(nèi)官員的古墓。永歷八年(1654年)三月,孫可望派心腹鄭國(guó)招大學(xué)士吳貞毓等18人,誣以“欺君誤國(guó),盜寶矯詔”罪,全部處死。遺骸叢葬于北關(guān)馬場(chǎng)。史稱“十八人之獄”。朱由榔移駐昆明后,對(duì)安龍死難諸人分別予以贈(zèng)恤,并建廟勒碑,表曰“十八先生成仁處”。明十八先生墓的墓區(qū)約4000余平方米,由墓區(qū)、祠堂、摩崖三個(gè)部分組成,依次漸高,四面高墻圍護(hù)。墓園依山勢(shì)逐級(jí)向上。墓前是一座4米高,6米寬的大石坊四柱三門,坊上刻有“巋然千古”、左右分刻“成仁”、“取義”8個(gè)大字,系貴州省著名書法家陳恒安先生補(bǔ)書,坊上鐫刻松、梅、竹、蘭花卉浮雕。墓前有小石坊一座樹(shù)于大石坊之后,上刻“明十八先生之墓”7字,坊柱、坊幅上刻云龍、獅子,刻工精細(xì),形態(tài)……[詳細(xì)]

3、興義劉氏莊園 AAA

劉氏莊園坐落在興義城南4里的下五屯,為原貴州省省長(zhǎng)劉顯世,滇黔邊務(wù)督辦劉顯潛的故里,莊園由中西合壁的大小13座四合院組成,忠義祠、花廳、宗祠、書齋等各一棟,宏偉壯觀。至今主體建筑基本保持原貌,原宗祠現(xiàn)為貴州少數(shù)民族婚俗博物館。劉氏莊園始建于清嘉慶年間,咸、同時(shí)期初具規(guī)模。隨著劉氏家族的不斷壯大發(fā)跡,建筑也不斷擴(kuò)大。到民國(guó)期間,又大興土木,使之成為全省最大的私家莊園�,F(xiàn)存忠義祠、花廳、書齋、劉顯潛居室、家廟、校場(chǎng)壩,部分城垣、炮樓及法式建筑各一棟。劉氏莊園宏偉壯觀,至今主體建筑基本保持原貌。1983年6月,興義縣人民政府將劉氏莊園公布為縣級(jí)文物保護(hù)單位。1985年11月,貴州省人民政府公布為省級(jí)文物保護(hù)單位。1988年國(guó)家撥款35萬(wàn)元維修劉氏宗祠,1989年10月在莊園內(nèi)建成“貴州民族婚俗博物……[詳細(xì)]

4、交樂(lè)墓群

交樂(lè)墓群位于興仁縣縣城西南雨樟鎮(zhèn)交樂(lè)村。1987年初,公安機(jī)關(guān)破獲交樂(lè)鄉(xiāng)龍樹(shù)腳漢墓被盜案,文物管理部門對(duì)10號(hào)、14號(hào)等4座墓進(jìn)行清理發(fā)掘,發(fā)現(xiàn)此墓為夫婦葬墓,被-的為男室,女室完好,發(fā)掘出文物45種近百件。其中14號(hào)多室墓,是目前貴州所發(fā)掘的漢墓中最大的一座。被有關(guān)人士稱之為“全國(guó)少見(jiàn),貴州僅有的漢墓葬”。貴州省博物館對(duì)其中5座墓進(jìn)行發(fā)掘,為磚室墓、石室墓及磚室和石室同冢三類。2號(hào)墓為磚室“大”字形室墓,分甬道、正室、左耳室、右耳室。1、4號(hào)為磚室“凸”字形墓。3號(hào)墓為方框形石室墓,5號(hào)墓為磚室與石室同冢。被盜的5座墓,發(fā)掘出土文物有:銅盤、銅碗、銅帶釣魚臺(tái)、環(huán)首銅刀、殘銅刀、銅雞及搖錢樹(shù)座等。另還有五銖錢、貨泉、添盤、銀器、琥珀、獅飾、燒料耳當(dāng)、小骨銅串珠、玉牌等。墓葬大約在東漢和帝(8……[詳細(xì)]

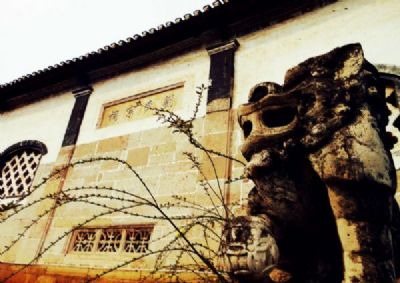

5、魯屯牌坊群

魯屯牌坊群魯屯至今保存有完好的清代中后期建成的石牌坊三座,它們是魯屯經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展鼎盛時(shí)期的標(biāo)志性建筑。魯屯石牌坊群是“屯堡文化”在黔西南地區(qū)的典型代表。聳立于南門口的那一尊“李汝蘭之母百歲坊”建于道光十八年(公元1839年);聳立于下排街的那一尊“李錦章百歲坊”建于道光二十五年(公元1846年),座落在鐵匠街口的“黃健勛之母李氏節(jié)孝坊”建于道光十九年(公元1840年)。三座牌坊均系四柱三門五樓式。鉚榫結(jié)合構(gòu)造。坊座堅(jiān)固,坊體樓高各7米,坊底為束腰須彌座;兩根中柱高4.5米,寬0.8米,如此石料難于找到。石柱下邊有頑獅護(hù)鼓,鼓面分別浮雕著各種古代的神話故事,“有嫦蛾奔月”、“鐘鳴逐鹿”、“麒麟戲鶴”、“吳剛伐桂”,真是千姿百態(tài)、栩栩如生。石牌坊一樓中間有長(zhǎng)2.5米的石匾,書有“貞壽之門”、“志……[詳細(xì)]

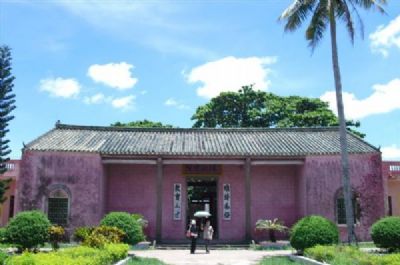

6、普安崧巋寺

普安城北,山巒延宕,滇黔古驛道蜿蜒其中。城北15公里的譚家灣一帶,五條游龍似的山嶺,錯(cuò)落有致地環(huán)繞著蔥蘢幽靜的崧巋山,歷來(lái)就有“五龍顧勝”之說(shuō)。崧巋山上,青松林立,古木參天;山腳,溪水清澈,小橋橫臥。明朝中期,這里建了一座古剎,因其山形而稱“五龍觀”。傳說(shuō)清朝順治年間,一位名叫善權(quán)的太監(jiān),出京四訪名山大川來(lái)到譚家灣,見(jiàn)這里奇松翠竹,山水旖旎,恍若仙家圣境,便在此住下,削發(fā)為僧。他捐金獻(xiàn)銀,維修古剎,并取山上青松高大挺拔之意,將“五龍觀”更名為“崧巋寺”。崧巋寺占地600多平方米,南向,由前、后殿,左、右兩廂組成四合院。寺門前有護(hù)門雙獅,用“銀花玉”大理石雕成,造型別致,工藝精湛。山門前,列有15級(jí)踏道,中部辟為魚池。進(jìn)入古寺,殿宇宏闊。前殿為單檐硬山頂木結(jié)構(gòu),面闊5間,檐前懸掛“崧巋古剎”匾……[詳細(xì)]

7、花江摩崖石刻群

橫跨于安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣與黔西南布依族苗族自治州貞豐縣之間北盤江花江段上的花江鐵索橋以及橋岸崖壁上的眾多珍貴石刻作為茶馬古道貴州段重要的歷史遺跡具有重要研究?jī)r(jià)值。近日,中心副主任婁清帶隊(duì)對(duì)花江鐵索橋摩崖石刻群開(kāi)展專門調(diào)查工作�;ńF索橋摩崖石刻近20處,鐫刻于巖體表面,巖體所處環(huán)境受自然風(fēng)化、人為活動(dòng)等因素影響,多數(shù)現(xiàn)存石刻字跡清晰、保存完整,但仍有碑刻風(fēng)化、人為破壞的痕跡。各類石刻詳細(xì)地記錄了自清光緒年間以來(lái),花江鐵索橋修建始末、資金籌措、名人題刻、相關(guān)歷史人物等豐富的信息。此外,崖壁內(nèi)還保存有建橋匠人所鑿塑的“普陀真境”摩崖造像三尊,蔣炳堂摩崖造像一尊。通過(guò)對(duì)各類歷史遺跡的調(diào)查、識(shí)讀及影像記錄,對(duì)中心在茶馬古道貴州段各類文物的保護(hù)、利用及研究思路的拓展帶來(lái)了新的啟發(fā)�!�[詳細(xì)]

8、普安銅鼓山遺址

時(shí)代:商、春秋銅鼓山遺址位于貴州省黔西南州普安縣青山鎮(zhèn)營(yíng)盤村陳家龍灘東約500米的銅鼓山山頂,遺址總面積4000平方米,保護(hù)范圍總面積41420平方米。在兩次中發(fā)掘共清理房址4座、窯址1座、灰坑11個(gè)和活動(dòng)面、火塘、大量零散柱洞等遺跡,出土較完整陶器、石器、青銅器、鐵器、玉器和冶鑄青銅器的陶石范模500余件,陶器碎片1萬(wàn)余片。尤其重要的是,冶鑄青銅用具除部分陶坩堝外,出土的范模包括戈范、劍范、鉞范、鏃范和魚鉤范等。發(fā)掘者認(rèn)為:銅鼓山遺址是一個(gè)鑄造銅器(以兵器為主)的手工作坊遺址,其北半?yún)^(qū)主要是鑄造銅器的作坊區(qū),南半?yún)^(qū)主要是生活區(qū)。遺址時(shí)代為戰(zhàn)國(guó)~西漢時(shí)期。它是貴州境內(nèi)經(jīng)過(guò)正式發(fā)掘的唯一一處戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)期青銅冶鑄遺址,具有重大的學(xué)術(shù)科研和保護(hù)價(jià)值�!�[詳細(xì)]

打鐵關(guān)至罐子窯古道起點(diǎn)為打鐵關(guān),經(jīng)三間房、半坡塘至毛口小河邊光照電站水淹區(qū)一線古驛道。雍正六年(1728)云貴總督鄂爾泰倡修,東起坡貢驛,經(jīng)郎岱廳城,西至毛口西林渡,關(guān)聯(lián)古道有:支路郎岱至巖腳古道,巖腳至梭戛鹽路,郎岱至灑志通沙營(yíng)支路,巖腳東通龍場(chǎng)至沙家馬場(chǎng)、西通黑塘至水城廳支路,巖腳東南經(jīng)六枝、營(yíng)盤、大弄、落別至鎮(zhèn)寧支路,坡貢至落別支路;現(xiàn)存落別鄉(xiāng)九洞橋段(即長(zhǎng)田驛道),下?tīng)I(yíng)古道,郎岱至巖腳古道,安水鹽道六枝段,郎岱鎮(zhèn)石龍關(guān)段、望城坡段、大灣子段、打鐵關(guān)段,牂牁鎮(zhèn)三間房經(jīng)糖梨樹(shù)、半坡塘村至毛口小河邊段,沿線涉及的不可移動(dòng)文物有:九洞橋、巖疆鎖鑰摩崖、半坡塘免夫馬碑、半坡塘德政碑、半坡塘接官?gòu)d遺址、惠超鄭相摩崖石刻等。……[詳細(xì)]

10、龍廣觀音洞遺址

龍光觀音洞位于貴州黔西南東峰林腹地,義龍新區(qū)東部的龍廣鎮(zhèn),屬義龍新區(qū)城市次核心區(qū),距興義市區(qū)32公里。觀音洞地處槽谷型盆地中的一個(gè)溶蝕殘存的小山上,洞口高12米,寬約20米,斜深約15米,南向,高出盆地約20米,西側(cè)有一穿洞,高8米,寬5米多,向里斜伸5米處有一天窗,20米處有地下水滲露,整個(gè)洞穴通風(fēng)向陽(yáng),干濕適度,適宜遠(yuǎn)古人類棲息生存。觀音洞地處槽谷型盆地中的一個(gè)溶蝕殘存的小山上,洞口高12米,寬約20米,斜深約15米,南向,高出盆地約20米,西側(cè)有一穿洞,高8米,寬5米多,向里斜伸5米處有一天窗,20米處有地下水滲露,整個(gè)洞穴通風(fēng)向陽(yáng),干濕適度,適宜遠(yuǎn)古人類棲息生存。遺址堆積平面略呈三角形,近棕色,面積約200M2,厚3米多。初分為9層:表層為石灰華鈣板覆蓋,第7、9層為灰燼,厚度分別為……[詳細(xì)]

11、興義萬(wàn)屯墓群

興義萬(wàn)屯漢墓群,位于興義市萬(wàn)屯鎮(zhèn)新橋村北,東漢時(shí)期墓葬。在新橋、張屯與賈家壩等三地2平方公里范圍內(nèi)分布17座,除2座墓葬封土不存,其余皆保存較好,墓呈圓形,高約1.5—2.5米,直徑6—15米。1975年—1991年發(fā)掘9座,有磚室、石室墓,其中,興義M8出土的銅車馬是我國(guó)漢代文物中的佳品�!�[詳細(xì)]

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柤鍝ユ暩娴犳氨绱撻崒娆愮グ妞ゆ泦鍥ㄥ亱闁规儳纾弳锔界節闂堟稓澧旀繛宀婁邯閺岋綁顢樿娴滅偤鏌熼搹顐e磩闁诲繐鍟村娲川婵犱胶绻侀梺鍛娗瑰Λ鍕偩闂堟侗鍚嬪璺侯儌閹锋椽姊洪崨濠勭畵閻庢艾鍢插嵄鐟滅増甯楅崐鐢电磼濡や胶鈽夋繛灞傚€楁竟鏇°亹閹烘挾鍘甸梺璇″灡濠㈡ǹ顣块梻浣虹帛閹稿鎮烽埡鍛摕婵炴垶绮庨悿鈧┑顔斤供閸忔稑效濡ゅ懏鈷戞繛鑼额嚙楠炴牠鏌i鐐测偓鍨嚕鐠囨祴妲堟俊顖氬悑濞堟洟鏌f惔顖滅У闁稿瀚伴、鏃堟晸閿燂拷

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愪粙鏌ㄩ悢鍝勑㈢紒鎰殜閺岀喖骞戦幇闈涙缂佺偓鍎崇紞濠囧蓟閿熺姴鐐婇柕澶堝劤娴犲ジ姊哄ú璇插箺妞ゃ劌锕濠氭晸閻樿尙鍊為梺瀹犳〃缁插潡濡疯濡垰螖閿濆懎鏆熼柣锝嗘そ閺屸€崇暆閳ь剟宕伴幘璇茬劦妞ゆ帊鑳堕埊鏇炵暆閿濆牊纭剁紒顔款嚙椤粓鍩€椤掑嫬钃熼柨鐔哄Т楠炪垺淇婇婵嗗惞闁告瑥妫楅—鍐Χ鎼粹€崇哗濠电偛顦板ú鐔肩嵁韫囨洍鍋撻敐搴″闁哥姴妫濋弻娑㈠即閵娿儰鑸繛瀵搞€嬮幏锟� 44010602000422闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偛顦甸弫鎾绘偐閸愯弓鐢婚梻鍌欑贰閸撴瑧绮旂€靛摜涓嶆い鏍仦閻撱儵鏌i弴鐐测偓鍦偓姘炬嫹