廣東省全國重點文物保護單位介紹

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級景區(qū) 4A景區(qū) 廣東省十大景點 廣東省十大免費景點 全部 廣東省特產 廣東省美食 廣東省地名網 廣東省名人 [移動版]

61、高州寶光塔

高州寶光塔位于高州市區(qū)鑒江河西岸,明萬歷四年(1576年),由知府張邦伊以鎮(zhèn)城風水為名集資興建。為樓閣式磚塔,階梯為壁內折上式。塔平面八角形,外觀九級,高65.8米,是廣東現(xiàn)存最高的古塔,底層每邊長5.72米。每層均以菱角牙磚和線磚相間疊澀砌出腰檐和平座。塔座八面有花崗巖浮雕24塊,每面3塊,圖案內容有富貴吉祥、雙鳳朝陽、云鶴雙飛、魚躍龍門等;每塊雕刻長1.45米、高0.55米,兩塊石雕間有竹節(jié)形石雕相隔,竹節(jié)形石雕高0.55米、寬0.28米。在8個角上鑲嵌力士雕像,雕像高0.55米、寬0.38米。塔內每層都設立4個佛像,裝飾華麗,粉彩璀璨,故群眾又稱寶光塔為“粉塔”。1992年進行了維修。自古以來,下四府之首的高州寶光塔遠近聞名,是廣東第一高塔,被列為廣東省文物重點保護單位。被民間稱譽為……[詳細]

62、廣州明代古城墻

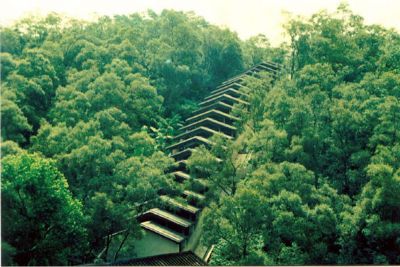

明廣州古城墻位于廣州市越秀山上。明洪武十三年(1380年)永嘉侯朱亮祖把宋代廣州三城合而為一,并向北擴展,跨越到越秀山,史稱舊城。據(jù)明黃佐《廣東通志》載,當時廣州城“周長三千七百九十六丈、高二丈”。有城門、城樓、敵樓、警鋪等。“崇禎十三年(1640年)增筑北城,將城墻培高七尺,增厚墻基,并且每隔二十丈置有臺階,以便在城墻上落”。越秀山明代城墻現(xiàn)存總長度為1137米,除鎮(zhèn)海樓段外,只剩下10米高以下,高低不一的殘垣,其他有關建筑已蕩然無存。1987年,鎮(zhèn)海樓后面連同東、西兩側的城墻共長180米,已修繕復原,1989年又接修其東的20米,共200米已雉堞嚴整,恢復舊觀。從中山紀念碑后邊,折向西行,可見一段約200多米的古城墻,逶迤伸展,隱沒在叢林深處。但是,這一堵古城墻,遠不止200多米長,它東……[詳細]

63、集益寺

集益寺位于中山市南朗鎮(zhèn)崖口村,原名大灣古廟,據(jù)傳距今已有800多年的歷史,有文字記載重建于道光四年。該寺薈萃佛、道、儒文化,是中山地區(qū)較有特色的廟宇,在廣大信眾和海內外鄉(xiāng)親中有較大影響,是中山市的重點宗教旅游勝地。集益寺由南朗鎮(zhèn)崖口村民間廟宇群組成,共有11間。最早的是1924年建的大灣古廟,約15平方米,內設有天后圣母,上世紀90年代后,陸續(xù)又興建有大王殿、飛來禪院、南海慈航、星君府、天后宮、瑤靈洞府(內設八仙像)等廟宇,構成一個建筑群。每逢圣誕、初一、十五,不少群眾前往上香祈福。集益寺內有500尊樟木貼金羅漢,每個神態(tài)不同,栩栩如生,吸引不少團友參拜。該寺廟群在海內外鄉(xiāng)親中很有影響。2011年,原全國政協(xié)常委、澳門吳福集團董事局主席吳福就捐贈1億多元請來金身羅漢,啟動該寺的擴建工程。古廟……[詳細]

64、三灶島侵華日軍罪行遺跡

三灶島侵華日軍罪行遺跡位于廣東省珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)。整個遺跡含萬人墳、千人墳、日軍慰問所、日軍“慰靈”石刻、碉堡、機場遺址等。侵華日軍罪行遺跡是日軍侵華的重要罪證,其中日軍慰安所在文物保護單位中鮮見。對研究歷史,特別是研究華南地區(qū)日軍侵華及華南人民抗日活動,以及對教育后人有重要的價值和意義。1983年列為廣東省文物保護單位,2013年5月入選國家重點文保單位名單的文物。三灶島“萬人墳”地址在三灶鎮(zhèn)竹瀝山�!捌摺て摺北R溝橋事變后,日本帝國主義發(fā)動了全面的侵華戰(zhàn)爭,1938年1月17日,日軍6000多人在三灶島蓮塘灣登陸,日軍登陸后就在島的南部修建飛機場,設立以藤田中將為首的海、陸、空軍組成的司令部,把三灶作為侵略華南的軍事基地,日軍為其軍事上的需要,在三灶島進行了血腥的大-,是年農歷3月12日……[詳細]

65、陳芳家宅

陳芳家宅位于廣東省珠海市香洲區(qū)前山街道辦梅溪村。陳芳(1825-1906年),字國芬,廣東省香山縣下恭都楊梅斜村(今珠海市前山鎮(zhèn)梅溪人)。經營致富,成為華僑中第一個百萬富翁,被譽為“商界王子”。清道光二十八年(1848年)陳芳開始在夏威夷經商,后來成為當時檀香山華人百萬富翁第一人,有“商界王子”之美譽。陳芳致富后不忘家鄉(xiāng),對國內多有捐助。此石牌坊群就是光緒皇帝為陳芳及其父母等人等人在家鄉(xiāng)熱心公益事業(yè)而誥封興建的。陳芳故居建于清代晚期,陳芳家宅包括陳芳故居、石牌坊群和陳氏墓園�?傉嫉孛娣e5742平方米,建筑面積2600平方米,包括陳公祠1座、大屋3座、洋房和花廳各1座。石牌坊群,建于清光緒十二年(1886年)和光緒十七年(1891年),原為4座,現(xiàn)僅存3座,均為三間三樓式石牌坊。陳氏墓園,園內……[詳細]

66、丁日昌舊居(丁氏光祿公祠)

丁日昌舊居也稱丁府、丁氏光祿公祠,位于榕城區(qū)元鼎路,是清代洋務運動代表性人物丁日昌所建。丁日昌祖籍豐順,歷任蘇松太道、江蘇巡撫、福建巡撫和兼理各國事務大臣等職,晚年寓居揭陽榕城,為紀念其父“光祿公”,于清光緒四年(公元1878)興建這座大型祠堂。整座建筑占地面積6100平方米,主體建筑坐北朝南,大門前原有主人官階顯赫象征的照壁、月池和旗桿夾。丁府正廳三進,正廳的兩旁左右各有兩條直巷護衛(wèi),每條直巷之內,又各有小院落四座,每座院落的木雕各有特色,爭奇斗勝。丁府的建筑格局,按潮汕人說法,叫“百鳥朝凰”,共有九十九間半屋室之多,所謂半間,指丁府內有一處地下室。丁日昌舊居是清代洋務派實干家丁日昌在全國唯一的舊居,建筑規(guī)模宏大,布局實用大方,木雕精美且極具地方特色,保持了潮汕地區(qū)傳統(tǒng)的建筑結構、材料和工……[詳細]

67、己略黃公祠

建于清光緒年間(1875—1908),是潮汕地區(qū)目前唯一被國家公布為全國近代優(yōu)秀建筑的文物保護單位。這是一座二進祠堂,坐北向南,門額有陰刻“已略黃公祠”5字,背面鐫刻“孝思維則”。整座祠堂建筑結構獨特,其門樓兩側及四周墻壁均鑲嵌有精美的山水石雕畫幅,尤以馬面坡屋架的鏤空雙面雕為精湛。正廳面闊3間,明間較大。屋架抬梁式結構,硬山頂,廳楣裝金漆畫,梁枋兩端飾以形象各異的龍、鳳、獅等祥瑞動物;梁柱間諸穿插構件間,有造型生動、內容豐富的戲劇木雕銅雀臺、張羽煮海、水淹金山寺等為內容的雕刻,惟妙惟肖,極為雅致。屋脊飾嵌瓷彩畫�?坦ぞ�,山水、人物、;花鳥、蟲魚,千姿百態(tài),具有很高的工藝水平和藝術欣賞價值,整座建筑物充分運用了潮州木雕特有的黑漆裝金、五彩裝金、本色素雕等三種手法,使建筑物“輕重有別”,層次……[詳細]

68、沖虛古觀

沖虛觀位于廣東羅浮山北麓朱明洞南。原址為東晉道士葛洪所建四庵之一的南庵,名曰都虛。虛洪升仙後,晉安帝義熙初(405年),改建為葛洪祠,以示紀念。唐玄宗天寶年間(742-756年)擴建,易名為“葛仙祠”。宋哲宗元佑二年(1087年),又賜名為“沖虛觀”。以后歷代均有修葺�,F(xiàn)為清嘉慶十三年(1808年)重修,是全國重點道教寺觀之一�?偨ㄖ娣e4400平方米,平面呈四合院布局,觀內有殿宇五重,分別為靈官殿、三清殿、黃大仙殿、呂祖殿和葛仙殿。主體建筑由平臺、山門、天井、三清殿、葛仙祠、兩廡及膳堂組成。山門、三清殿、兩廡齋堂均為懸山式屋頂,面闊五間、進深三間,抬梁與穿斗混合式梁架。屋脊、內外博風、墻體均飾以大量的灰雕、陶塑、壁畫,題材包括人物、花、山水、博古、書法等,具有較高的藝術價值。三清寶殿是主殿……[詳細]

69、廣裕祠

廣裕祠擁有七處歷史文字的印記,這就是它的最珍貴之處。廣裕祠是廣東第一次發(fā)現(xiàn)有確切建筑年代的古建筑,被著名考古學家麥英豪稱為“非常寶貴的建筑標本”。這在全國乃至全世界的文物古跡里都是惟一的。古祠有6次最明確的維修記錄刻在脊檁下或者墻體的碑文上。2003年12月1日經修復的廣東省廣州從化市太平鎮(zhèn)錢崗村廣裕祠,獲得了今年聯(lián)合國教科文組織亞太地區(qū)文化遺產保護獎第一名“杰出項目獎”。這是中國首次獲得該獎項的頭名。廣裕祠是全國重點文物保護單位。錢崗村為南宋宰相陸秀夫后裔所建,位于村中的廣裕祠則始建年代不詳,一說是明永樂四年十一月始建(即公元1406年),另有一種說法是建于明朝宣德年間(1426-1435)。廣裕祠始建后歷代均有維修記載。廣裕祠建筑有鮮明的歷史價值。廣裕祠堂建筑共三進,總面寬13.80米,……[詳細]

70、梅庵

梅庵,在肇慶市西2公里梅庵崗,北枕北嶺山,面對滔滔西江水,是嶺南少有的千年古剎.梅庵始建于宋至道二年(996年).據(jù)載,唐佛教禪宗六祖惠能回新興時路過肇慶曾在此山崗插梅為記.后來智遠和尚為紀念先師,便在惠能插梅處建庵,取名梅庵,以示不忘.梅庵占地面積5000平方米,建筑面積1400平方米,四周筑有圍墻保護.主體建筑由山門、大雄寶殿、六祖殿、前后天井、前后兩廊組成;附屬建筑有庵前平臺、六祖井、兩側的眾緣堂、荃香室、常光亭、六云亭、碑廊和梅園等.明嘉靖年間(1522-1566年),梅庵曾改為夏公祠,佛像全部被棄置于庵后露天處.明萬歷元年(1573年)后,一些寺僧曾對梅庵先后作過7次較大的重修和擴建,對佛像進行過2次裝金.1995年,梅庵經全面維修與擴建后,面貌為之煥然一新:山門前,幾株新載的印度……[詳細]

71、九星巖

九星巖云浮市九星巖位于云城區(qū)東北,是游客攬勝、文人訪古、廣結佛緣、市民假日信步的極好去處。九星巖旅游點,主要分為巖洞景點與山頂攬勝兩部分。早在北宋元祜年間,便有名入張詡涉足探奇。到明朝萬歷年間,瑤亂平息,鎮(zhèn)守這里的參將,守備及文化-,對九星巖進行重點開發(fā)--題字、賦詩、刻石、明傅良橋、曾有詩贊“虎節(jié)開疆驅魍魎,鸚懷緩帶笑滄田�!眳⑧囩娫姟耙袆υ七吷蠚�,論文紙上起雄風”。其后,文人墨客絡繹蒞臨,搜奇探勝,飲酒賦詩�!白碇新�(lián)句寫山河”。及之清代的康乾盛世,九星巖更成了集雅士,聚文豪的地方。令人贊美,令人留連。清吳允中有詩云“游客十年詩酒處,今將半壁鐫新篇”。當時九:星巖新舊摩崖石刻已達幾十幾處,又是佛緣深刻,佛法莊嚴之吉地。據(jù)舊縣志記載,巖洞中“有石狀如觀音,因名觀音洞”。明代“巖中設有觀音……[詳細]

72、龍門鶴湖圍

鶴湖圍屋位于廣東省龍門縣永漢鎮(zhèn)鶴湖村,始建于清代同治二年(1863年),為清代晚期建筑,其結構為三堂、四橫、一-、四碉樓、一望樓(中心樓)的城堡式客家圍屋。圍屋前有大面積池塘連接兩側壕溝,三面環(huán)水,圍后依山,前筑女兒墻,后筑高圍墻,建筑長寬均為80米,占地面積6400平方米,共有108間通廊房,東北邊僅設一斗門架石橋供出入。2001年5月被錄入《南粵客家圍》,2003年7月被列為縣級文物保護單位,2010年被列入第六批廣東省文物保護單位,2012年,入選為第三批廣東省歷史文化名村。據(jù)鶴湖王氏族譜記載,王氏十五世洪仁公由梅縣松源滿田村遷龍門永漢蓮塘開基,懸壺濟世,執(zhí)醫(yī)為業(yè),先在下蓮塘村建王屋,繼建鶴湖圍村,于清同治二年(1863年)竣工。祠堂三進,鶴湖圍村的祠堂中堂正廳上懸掛著一副“樹槐堂”的……[詳細]

73、蔣光鼐故居

荔蔭園(蔣光鼐故居)位于虎門鎮(zhèn)南行5公里的南柵管理區(qū)新基村,背靠三臺山。該園以廣植荔枝而名,初創(chuàng)于清道咸年間,是一代抗日名將蔣光鼐將軍祖父蔣理祥手創(chuàng)。蔣理祥字議寰,號吉云,咸豐三年進士,選庶吉上,為翰林院編修。1887年,蔣光鼐在園邊祖屋出生并度過少年時期,青年從軍,跟隨孫中山革命,戰(zhàn)功顯赫。1931年升為陸軍上將,任十九路軍總指揮。1932年指揮了“—·二八”淞滬抗戰(zhàn),大挫日寇銳氣,大振國威,震動了中外。1930年,蔣光鼐在祖園辟建一座西方別墅式樓房,基座特別,為拱形涵洞式墊托底層地面,通風防潮�;◢弾r石砌臺階,石雕欄桿精致,前廊后室,內建一廳兩廂,一式二層,紅墻圍護國林,內有荔枝、龍眼、黃皮、番荔枝、法國白玉蘭等名果嘉木,園前有高臺,一株芒果濃蔭如傘,門樓石砌,疏瓦翹檐,石匾楷書:“荔蔭……[詳細]

74、隋譙國夫人冼氏墓

隋電白譙國夫人冼氏墓位于電白縣電城鎮(zhèn)山兜村。墓城為南北向,東西寬123米、南北長110米,總面積為13530平方米,四周殘墻用沙土打夯而成。墓碑用青色麻石鑿成,高2.07米、寬0.70米、厚10厘米,陰刻楷書,左記“嘉慶已卯”,中署“隋譙國夫人冼氏墓”,右記“電白縣知縣特克星阿、電茂場大使張炳立石”�!稄V東通志》:“隋譙國夫人冼氏墓在縣北山兜娘娘廟后,遺址猶存,碑佚,嘉慶二十四年知縣特克星阿重立碑�!庇州d:“山兜冼夫人墓,四周短垣,頹為高土,人曰鬼子城,乃當日墓城之地也。”記載與此符合。在墓城內散布有唐代布紋瓦碎片,蓮花瓦當、圈足碗,覆蓮狀石礎和龜形的石質碑座。在墓碑前50米處,建有一座磚木結構、四合院式的冼夫人廟,座向與墓向相同。面積為730平方米。據(jù)明萬歷《高州府志》卷二《祀典》載:……[詳細]

75、威遠炮臺舊址

威遠炮臺舊址位于廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)南面社區(qū)南山,地處珠江�?跂|岸,在南山炮臺基礎上擴建而成。始建于清康熙五十六年(1717年),清道光十五年(1835年)增建,清道光二十三年(1843)、清光緒四年(1878)、光緒十一年(1885)曾重修,總占地面積約5080平方米。南山炮臺系清康熙五十六年(1717年)建,臺周五十二丈五尺,臺上炮位十二個,安放大小生鐵炮十二門。清道光十五年(1835年)鄧廷楨、關天培奏準于原臺前海灘上加筑三合土月臺一座,面寬六十丈,炮位增至四十個,為威遠月臺(威遠炮臺)。威遠炮臺于1841年2月26日英軍進攻虎門時受到破壞,1843年修復,1856年又被英軍破壞,1878年重修。現(xiàn)存威遠月臺是第二次鴉片戰(zhàn)爭后重修的炮臺,有二十六個暗炮位和三個一大二小的露天炮位以及短距離……[詳細]

76、虎門林則徐銷煙池舊址

虎門銷煙池在東莞縣太平鎮(zhèn)口,南臨珠江,北靠牛背山,西為鎮(zhèn)口關隘.19世紀30年代英國、葡萄牙等武裝0鴉片進入我國南方邊陲。大量鴉片運入,危害我國人民健康,無數(shù)金銀流出國外,害得國弱民窮。清道光帝接受林則徐禁煙奏折,特派林則徐赴廣州查辦,迫使外國鴉片商在虎門交出了鴉片2萬多箱,共重1175噸。為了銷毀這些害人的-,特意筑了兩個大池子,長寬各45米。池底平鋪石板,四周欄樁釘板,池旁開一涵洞,池后通一水溝。銷毀鴉片煙時,先將池內蓄水,撒鹽成濃鹽鹵水,將鴉片分批投入池內,用濃鹵水溶化。然后再投入生石灰攪拌,馬上引起反應。0開了,使其分解銷蝕。最后把這些混合廢品殘渣用江水沖走,涓滴不留。三個星期后,終于銷毀殆盡。當時(1839年6月3日到25日)銷煙池中的池板、木樁等遺物現(xiàn)陳列在池旁的鴉片戰(zhàn)爭博物館里……[詳細]

77、東征陣亡烈士墓園

民國廣州東征陣亡烈士墓園位于廣州東郊黃埔長洲島萬松嶺。是紀念黃埔軍校師生在1925年兩次東征中光榮犧牲的516位烈士的墓園。墓園占地面積約5萬平方米,由紀念坊、墓道、涼亭、墓冢和紀功坊組成一中軸線。墓園坐南向北,面臨珠江,后枕萬松嶺,依山而建,氣勢雄偉,有“小黃花崗”之稱。紀念坊矗立珠江邊,高約10米、寬約47米,用長方形花崗石砌成,3個大石拱門,中門較大。坊上兩面石額篆刻貼金“東征陣亡烈士紀念坊”,為黃埔軍校校長蔣中正題書。頂上為棕色琉璃瓦,莊嚴肅穆。墓道用花崗石板鋪成。墓冢成正方形,高1.85米,長、寬約31米,面積約1000平方米,四周邊繞以鐵欄桿,正中建一方形花崗石碑亭,高約3.4米,亭中石碑刻隸書“東江陣亡烈士墓”七個大字。墓冢前有一座水磨石米的長方形大拜桌。紀功坊在墓冢后,為花崗……[詳細]

78、蠔崗貝丘遺址

蠔崗貝丘遺址位于南城勝和蠔崗村,屬新石器時代晚期貝丘遺址,距今約5000年,是東莞目前發(fā)現(xiàn)的年代最早的史前文化遺址之一。保存面積650多平方米,作為在市區(qū)中心發(fā)現(xiàn)的完整的新石器時代遺址,全國也較為罕見。在考古發(fā)掘0土了一批新石器時代陶器、石器、骨器和蚌器等殘件,發(fā)現(xiàn)紅燒土活動面、房子、墓葬、灰坑、溝等重要遺跡。墓葬0土了兩具珠江三角洲迄今保存最為完整的古人類遺骸,蠔崗貝丘遺址因此被專家譽為“珠江三角洲第一村”蠔崗遺址保存面積約650平方米。專家推測珠江三角洲是距今一萬年以來逐步形成的,遺址當時很可能是個海島,遺址西部原有一流向西北的河流,可為先民提供飲用淡水。據(jù)當?shù)啬挲g大些居民介紹,二十世紀八十年代以前,這里貝殼堆積如山,生產隊曾于此處挖貝殼燒灰做肥料,延續(xù)時間達一年多。如今,田野及山崗大部……[詳細]

79、筆架山潮州窯遺址

筆架山宋窯位于湘橋。城東筆架山西麓。古遺址北起虎頭山,南至印子山,綿延2公里,窯址鱗次櫛比,至今筆架山腳一帶的群眾,仍稱該地為“百窯村”。筆架山窯場始創(chuàng)于唐,極盛于宋。其產品遠銷國內外,成為中國陶瓷出口基地之一,被譽為“廣東陶瓷之都”。產品種類繁多,主要有碗、盒、盞、燈、爐、杯、壺、盂、豆、釜、洗、枕頭、粉盒等日用器皿和瓶器、人物、玩具等工藝瓷,其胎質堅密,別具一格。釉色以影青釉為主,兼有青、白、黃、醬褐釉等,釉質晶瑩潤澤、如銀似玉,多數(shù)不開片或只是極細的魚子紋片;飾紋以劃花力主,還有雕刻和鏤空的。新西蘭學者艾黎在參現(xiàn)了潮州古瓷器展品后,興奮地說,“我在國外看到好多古瓷器,原來它的老家就在這里!”筆架山宋窯為古代中外文化交流,為中華民族的文明史增添了輝煌的一頁。自1953年起,廣東省博物館及……[詳細]

80、崎碌炮臺

崎碌炮臺崎碌炮臺俗稱為石炮臺。位于廣東省汕頭市金平區(qū)崎碌街道。崎碌是汕頭市的古地名,是我國目前保存較為完好、獨立體面積最大的炮臺,1989年,被定為第三批省級重點文物保護單位。清同治十三年(1874年)建,當時,潮州總兵方耀以“鄰氛不凈、潮海嚴防”為本,上奏清政府,準于自籌資金,在汕頭崎碌(汕頭港要沖)建筑三合土炮臺一座。清光緒五年(1879年)竣工。炮-具建筑特色,環(huán)圓狀帶形墻體的城堡,墻體及臺面跑道用貝灰和糯米漿混合夯筑,炮臺底層坑道與十字交叉拱窟窿全部用非風化花崗巖規(guī)格石砌筑,臺面跑道固若平地,垛口炮位均鋪上花崗巖石條,石縫嚴密,砌筑堅固,俗稱為石炮臺。炮臺外面環(huán)繞23米寬的護城河,水深3米以上,炮臺內圈直徑85米、外圈為116米、外圈高度為6米、內墻高5.15米、炮巷寬4.1米、周長……[詳細]

闂備胶枪缁诲牓宕濈仦鐭懓螖閸涱厽宓嶉梺鍝勵槹鐎笛囧磹閹惰姤鐓欓柛蹇氬亹閻矂鏌涘畝瀣

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷

缂傚倷绶¢崰鎾诲磹閺囥垹鐭楅柡鍥╁Х绾鹃箖鏌熺€涙ḿ绠橀柡鍡樻煥椤法鎷嬬憴鍕伓 44010602000422闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷