廣東省紅色旅游景點(diǎn)

廣州市 梅州市 佛山市 東莞市 江門市 河源市 潮州市 韶關(guān)市 肇慶市 深圳市 惠州市 汕頭市 清遠(yuǎn)市 湛江市 珠海市 揭陽市 汕尾市 茂名市 中山市 陽江市 云浮市 廣東省文物古跡 廣東省紅色旅游 廣東省名人故居 廣東省博物館 廣東省十大祠堂 廣東省十大古村 5A級(jí)景區(qū) 4A景區(qū) 廣東省十大景點(diǎn) 廣東省十大免費(fèi)景點(diǎn) 全部 廣東省特產(chǎn) 廣東省美食 廣東省地名網(wǎng) 廣東省名人 [移動(dòng)版]

中國(guó)共產(chǎn)黨廣東區(qū)執(zhí)行委員會(huì)舊址樓高三層,總面積約700平方米。這里是大革命時(shí)期中國(guó)共產(chǎn)黨廣東區(qū)執(zhí)行委員會(huì)所在地。廣東區(qū)委是中國(guó)共產(chǎn)黨最早建立的地方區(qū)委之一,管轄區(qū)域包括廣東、廣西、福建南部、香港、云南、貴州以及海南甚至深入到南洋一帶,成為當(dāng)時(shí)最大的區(qū)委。1924年10月,周恩來回國(guó)后接任區(qū)委委員長(zhǎng)一職,1925年2月,由陳延年擔(dān)任書記。區(qū)委機(jī)關(guān)設(shè)組織部、宣傳部、工人部、農(nóng)民部、軍事部、婦女部、監(jiān)察委員會(huì)和秘書處等機(jī)構(gòu)。當(dāng)年,陳延年、周恩來、彭湃等老一輩無產(chǎn)階級(jí)革命家和革命先驅(qū)曾在這里辦公,領(lǐng)導(dǎo)廣東人民開展革命斗爭(zhēng)。一樓開有中藥鋪、雜貨鋪、鞋鋪、小吃店等4個(gè)店鋪為區(qū)委的工作做掩護(hù)。1925年上半年,這里專門設(shè)立監(jiān)察委員會(huì),成為中國(guó)共產(chǎn)黨建立的第一個(gè)地方紀(jì)律檢查機(jī)構(gòu),開辟了中共紀(jì)檢工作的先河。2……[詳細(xì)]

202、吳勤革命烈士陵園

吳勤革命烈士陵園座落在佛山市嶺南大道北57號(hào)(原大福路南浦村)。一九五二年,為懷念抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間擔(dān)任廣州市區(qū)游擊第二支隊(duì)司令員、一九四二年農(nóng)歷三月廿三遭蔣匪幫伏擊殺害的吳勤烈士,佛山市人民政府發(fā)動(dòng)佛山市和南海縣人民捐石獻(xiàn)磚,義務(wù)勞動(dòng),興建起了這座革命烈士紀(jì)念建筑物。陵園占地面積1750平方米,四周由鐵欄環(huán)繞,欄高二米多。陵園正門為一座宏偉壯觀的二層琉璃瓦牌坊,上層題有“萬世流芳”的橫匾。陵園中央聳立著近八米高的吳勤烈士紀(jì)念碑,碑的下方鐫刻著吳勤烈士的生平事跡。紀(jì)念碑兩側(cè)各有一平方米大小的六角花池,花池前各有一座占地約9平方米的水磨石結(jié)構(gòu)的尖頂涼亭,亭內(nèi)設(shè)有石臺(tái)和石凳。紀(jì)念碑背面相去五米處有三座土墳,分別安葬著吳勤烈士、吳勤胞弟吳儉本烈士、吳勤生前警衛(wèi)員鄧卓英烈士的尸骨。土墳表層附植著長(zhǎng)年蔥蘢翠……[詳細(xì)]

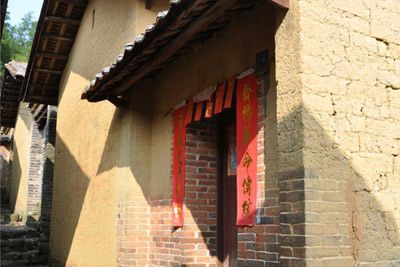

203、薛六故居

薛六故居位于廣東省肇慶市廣寧縣潭布鎮(zhèn)社崗村。始建于清末。20世紀(jì)20年代被敵人焚毀夷為平地,至1970年代重建。坐東向西。三間兩廊,面闊11.15米,進(jìn)深7.75米,建筑占地面積86平方米。磚木結(jié)構(gòu),懸山頂。薛六(1887年—1930年),潭布鎮(zhèn)大茛村人,是進(jìn)入中共中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的西江籍第一人。1924年4月,任社崗鄉(xiāng)農(nóng)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。1925年,加入中國(guó)共產(chǎn)黨。同年4月,任縣二屆農(nóng)會(huì)委員長(zhǎng)。1927年4月27日至5月10日,到武漢出席中國(guó)共產(chǎn)黨第五次全國(guó)代表大會(huì),并與毛澤東等14人被選為中共第五屆中央候補(bǔ)委員。1928年2月25日,廣寧舉行螺崗暴-動(dòng)-,成立了廣寧縣蘇維埃政府,他任廣寧縣蘇維埃政府委員。螺崗起義失敗后,轉(zhuǎn)到香港等地繼續(xù)從事革命活動(dòng)。1930年在香港被捕后在廣州犧牲。薛六故居對(duì)開展受國(guó)……[詳細(xì)]

204、上莞革命烈士陵園

上莞革命烈士陵園位于上莞鎮(zhèn)新南村彭屋崗。20世紀(jì)50年代在學(xué)堂崗建造了烈士碑,因四周被建民宅,1991年遷于現(xiàn)址建了一座紀(jì)念碑,2002年擴(kuò)建為革命烈士陵園,占地面積4000多平方米。園內(nèi)建有革命烈士紀(jì)念亭、休息長(zhǎng)廊各一座,兩面題詞墻有任仲夷、林若、梁威林、鄭群等20多位老領(lǐng)導(dǎo)的題詞。園內(nèi)外建有20多個(gè)形狀不同的花壇,遍植花草樹木。陵園正門之上 書-“革命烈士陵園”,兩個(gè)副門,門柱有兩副對(duì)聯(lián),一為“為有犧牲多壯志,敢教日月?lián)Q新天”;另為“生的偉大,死的光榮”。大門兩邊屏墻用花崗石鐫刻毛澤東主席《長(zhǎng)征》《人民解放軍占領(lǐng)南京》兩首七律詩以及《鋼鐵連之歌》《九連地區(qū)武裝斗爭(zhēng)形勢(shì)圖》。陵園后部建成高8米的革命烈士紀(jì)念碑,矗立于高1米100平方米平臺(tái)上,碑下部為碑志,碑后為烈士墓塚,墓碑鐫刻著40位烈……[詳細(xì)]

炮子農(nóng)民自衛(wèi)隊(duì)隊(duì)部遺址位于紫金縣蘇區(qū)鎮(zhèn)炮子村。1923年1月,陳炯明叛變孫中山民主革命盤踞東江后,豢養(yǎng)了一批親信,為非作歹。一次,其部在龍窩、炮子等地橫行霸道,打家劫舍,搶走鐘道善、鐘彩文的馬。族中頭領(lǐng)鐘樂善,憑借擁有10多人-的隊(duì)伍,下令抄小路在赤溪截?fù)�,打敗了陳炯明部。陳炯明得知后,即下令“剿平”炮子�?923年3月,炮子鄉(xiāng)農(nóng)會(huì)成立。為了粉碎陳炯明“進(jìn)剿”炮子的陰謀,鐘樂善提出族中的武裝由炮子鄉(xiāng)農(nóng)會(huì)統(tǒng)一指揮,并主張星夜出擊在炮子通往高潭的石門瀝搶劫的土匪黃亞品、黃蔭泉的武裝,擴(kuò)大隊(duì)伍。結(jié)果旗開得勝,繳獲-21支,金山筆(-)1支。又經(jīng)發(fā)動(dòng),農(nóng)友們帶著彈子-、火粉-、長(zhǎng)矛、大刀和串針等各種武器參加農(nóng)會(huì)。成立了炮子鄉(xiāng)農(nóng)民自衛(wèi)隊(duì),選舉鐘樂善為隊(duì)長(zhǎng),鐘一朋為副隊(duì)長(zhǎng)。這是紫金縣的第一支農(nóng)民武裝。隊(duì)……[詳細(xì)]

206、“流沙會(huì)議”舊址

“流沙會(huì)議”舊址即“八一”南昌起義軍南下部隊(duì)指揮部軍事決策會(huì)議舊址,位于揭陽普寧流沙新河?xùn)|側(cè)�!傲魃硶�(huì)議”舊址原為基督教堂,清光緒16年建,為貝灰木平房結(jié)構(gòu),有前廂房、天井、后大廳、側(cè)廳等建筑物。1927年9月23日,“八一”南昌起義軍南下部隊(duì)抵潮汕,10月1日,前敵委員會(huì)、革命委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人-、惲代英、李立三、-、聶榮臻等和工作人員從汕頭撤至流沙,駐于教堂等地。3日,從揭陽前線撤出的起義軍抵達(dá)普寧,賀龍、葉挺等也趕到流沙。匯合后,由-主持,在駐地教堂側(cè)廳召開指揮部軍事決策會(huì)議,會(huì)議初步總結(jié)了起義以來的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),貫徹0中央“八七”會(huì)議精神,作出一系列重大決策,具有重大的歷史意義。解放后,郭沫若、楊成武等領(lǐng)導(dǎo)人先后親臨此處,并留下題贈(zèng)。1984年8月,聶榮臻元帥為舊址題匾�,F(xiàn)在,“流沙會(huì)議”舊址……[詳細(xì)]

207、合水革命烈士陵園

合水革命烈士紀(jì)念碑位于高明區(qū)更合鎮(zhèn)合水圩先烈路沙帽崗崗頂,建筑于1988年,座南向北,混凝土結(jié)構(gòu),呈菱形。高15米,首層為臺(tái)基,約8米;二層為碑,約6米,三面都雋刻著“革命烈士永垂不朽”八個(gè)大字;三層為碑頂,約1米,呈筆尖形。紀(jì)念碑左、右兩旁建有兩座混凝土六角亭。更合鎮(zhèn)是革命老區(qū),在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)各方志士投身革命,前赴后繼,堅(jiān)貞不屈,浴血奮戰(zhàn),為祖國(guó)的解放事業(yè)而獻(xiàn)身。我鎮(zhèn)人民為緬懷先烈,策勵(lì)后人,特立豐碑以資紀(jì)念,紀(jì)念碑上刻著51名革命烈士的名字和先進(jìn)事跡。該紀(jì)念碑為我區(qū)的愛國(guó)主義教育基地,對(duì)我鎮(zhèn)乃至全區(qū)開展青少年革命傳統(tǒng)教育有實(shí)質(zhì)性的意義。聯(lián)系電話:88844468聯(lián)系人:劉致軍乘車線路:在高明車站乘501、502、510、511公交車到合水圩,往合水小……[詳細(xì)]

208、張子玉烈士紀(jì)念碑

張子玉烈士紀(jì)念碑位于紫金縣蘇區(qū)鎮(zhèn)炮子村錫山小學(xué)操場(chǎng)邊。張子玉(1899~1928年),1923年由他發(fā)起成立紫金縣第一個(gè)農(nóng)會(huì)——炮子鄉(xiāng)農(nóng)會(huì)并任會(huì)長(zhǎng),1925年加入中國(guó)共產(chǎn)黨,1927年組織紫金南路農(nóng)民自衛(wèi)軍參加“四•二六”暴-動(dòng)-,1928年3月在陸豐羅畬突圍中與部隊(duì)失去聯(lián)系,回炮子召集人員,迅速恢復(fù)蘇區(qū)革命斗爭(zhēng),指揮赤衛(wèi)隊(duì)員堅(jiān)持游擊活動(dòng),同年8月因叛徒出賣被捕,受盡嚴(yán)刑酷打,始終不泄露共產(chǎn)黨秘密,10月被殺害,時(shí)年29歲。張子玉烈士紀(jì)念碑,始建于1977年,2011年重建,占地面積100多平方米。2009年1月,被紫金縣政府公布為重點(diǎn)文物保護(hù)單位。2009年3月,被紫金縣委、縣政府公布為愛國(guó)主義教育基地。2010年11月,被河源市委、市政府公布為愛國(guó)主義教育基地。2011年6月……[詳細(xì)]

209、沙基慘案“毋忘此日”紀(jì)念碑

沙基位于沿江路與六二三路交接處,沙面東側(cè)。沙基慘案是中國(guó)重大的革命歷史事件之一。1925年5月,英國(guó)和日本在上海鎮(zhèn)壓-工人,制造了震驚中外的五卅慘案。五卅慘案發(fā)生后,中共廣東區(qū)委和中華全國(guó)總工會(huì)派鄧中夏、楊殷、蘇兆征、林偉民、李啟漢等人到香港和廣州沙面租界的工會(huì)以及工人群眾中進(jìn)行-的準(zhǔn)備工作。1925年6月19日,香港的海員、電車工人、印刷工人首先-,接著其他行業(yè)的工人也紛紛響應(yīng),-人數(shù)達(dá)25萬人。工人聲明擁護(hù)上海工商-合會(huì)對(duì)五卅慘案提出的17項(xiàng)條件,并針對(duì)英帝國(guó)主義在香港執(zhí)行的歧視華人政策提出了“政治自由、法律平等、普遍選舉、勞動(dòng)立法、減少房租、居住自由”六項(xiàng)要求。有10萬多名工人在蘇兆征等人的率領(lǐng)下回到廣州,廣州英、美、日洋行和廣州沙面租界的工人也加入了-的行列。6月23日,10多萬工人……[詳細(xì)]

210、大南山革命歷史紀(jì)念館

大南山革命歷史紀(jì)念館位于潮南區(qū)紅場(chǎng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。為了緬懷彭湃、徐向前、鄧發(fā)、李富春、古大存、方方等老一輩革命家和先烈們的革命精神,弘揚(yáng)光榮革命傳統(tǒng),開展愛國(guó)主義教育,1994年初,由原潮陽市政協(xié)提案和潮陽市人大常委會(huì)議案,在中共潮陽市委、市人民政府的高度重視下,報(bào)經(jīng)汕頭市有關(guān)部門批準(zhǔn)興建,于1997年10月22日落成開館。該館主樓為四層混合結(jié)構(gòu),建筑面積1117平方米,外觀莊重,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。館內(nèi)一樓為服務(wù)人員宿舍及會(huì)客大廳,二、三樓分四大展廳,其中二樓為第一、二展廳,分別展示第一、二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期及抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期開辟大南山革命根據(jù)地過程的珍貴圖片及資料。三樓第三展廳展示的是解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期我軍英勇殺敵的歷史圖片,第四展廳為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及一些革命老前輩、書畫家到此參觀愛國(guó)主義教育基地即興揮毫以及墨寶展示之……[詳細(xì)]

民國(guó) 陸豐 陸豐縣總農(nóng)會(huì)舊址位于陸豐市東海鎮(zhèn)六驛村林氏宗祠(俗稱林厝祠)。建于民國(guó)初年。為兩進(jìn)院落四合院式布局,抬梁式梁架結(jié)構(gòu),硬山頂建筑,建筑面積328平方米。1923年4月,彭湃到陸豐籌備總農(nóng)會(huì),住在六驛村林氏宗祠,在農(nóng)運(yùn)積極分子鄭重、張威等支持下,很快便組成了陸豐縣總農(nóng)會(huì)籌備委員會(huì)。繼而深入城內(nèi)的馬街頭、仙橋頭和附城農(nóng)村向農(nóng)民宣講革命真理,很快獲得了農(nóng)民的了解和信任。7000多戶農(nóng)民自覺加入農(nóng)會(huì),會(huì)員達(dá)3.5萬人。6月23日,召開了陸豐縣第一次農(nóng)民代表大會(huì),成立陸豐縣總農(nóng)會(huì),選舉彭湃為總農(nóng)會(huì)會(huì)長(zhǎng),鄭重(鄭鏡堂)為副會(huì)長(zhǎng),會(huì)址設(shè)在林氏宗祠。彭湃還親自為大會(huì)設(shè)計(jì)總農(nóng)會(huì)會(huì)旗和制訂農(nóng)會(huì)綱領(lǐng),明確提出“經(jīng)濟(jì)的斗爭(zhēng)與政治的斗爭(zhēng)并舉”,準(zhǔn)備“奪取政權(quán)”的方針。建國(guó)后,曾多次修葺,現(xiàn)保存完好。198……[詳細(xì)]

聚史鄉(xiāng)革命烈士紀(jì)念碑位于和平縣彭寨鎮(zhèn)聚史村聚史小學(xué)南邊的和尚山上。在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)和解放戰(zhàn)爭(zhēng)期間,聚史地區(qū)共有11位革命烈士犧牲。為了告慰烈士英靈,弘揚(yáng)革命傳統(tǒng),建國(guó)初期中共聚史鄉(xiāng)黨支部、聚史鄉(xiāng)政府,在聚史小學(xué)右側(cè)和尚山上,修筑了“聚史革命烈士紀(jì)念碑”。原和東區(qū)委書記梁錫祥,為革命烈士紀(jì)念碑撰寫碑文。該紀(jì)念碑始建于1984年,1986年12月重修并擴(kuò)建。磚石砌筑,表面批搪石米,三級(jí)方塔形,底邊1.5米,高5米,北面陰刻“聚史鄉(xiāng)革命烈士紀(jì)念碑”,南面陰刻“革命烈士永垂不朽”,落款是“中共聚史鄉(xiāng)黨支部、聚史鄉(xiāng)人民政府”。北面二級(jí)塔身中嵌花崗巖石碑刻,鐫刻紀(jì)念碑序。南面碑刻鐫刻烈士芳名,依次是:黃樹端、梁權(quán)民、黃炳榮、黃時(shí)揚(yáng)、黃佛光、黃東全、曾觀妹、曾錦鐘共九位。塔四周建有六角形實(shí)墻欄桿。2012年1月……[詳細(xì)]

213、貴東反擊戰(zhàn)遺址

貴東反擊戰(zhàn)遺址位于連平縣陂頭鎮(zhèn)大華村茶頭庵附近,范圍約500平方米。1948年8月1日,國(guó)民黨駐翁源周濟(jì)時(shí)部一個(gè)團(tuán)700余人及連平聯(lián)防隊(duì)等,兵分三路對(duì)陂頭鎮(zhèn)大華、塘田、三坑村等地實(shí)行“掃蕩”。三水為第一路;塘田、三坑為第二路;水口為第三路;三路敵軍重點(diǎn)是圍攻大華村一帶。北一支隊(duì)第五大隊(duì)和地方民兵共40多人,由葉鏡指揮,在大華村北面的茶頭庵附近英勇反擊來敵。我軍人數(shù)比敵人少十幾倍,裝備也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于敵人,第五大隊(duì)采用了麻雀戰(zhàn)方法,化整為零,分散出動(dòng),打擊敵人。激烈的戰(zhàn)斗從上午8時(shí)持續(xù)至下午4時(shí),后突降大雨,第五大隊(duì)的戰(zhàn)士和民兵乘大雨掩護(hù)之機(jī)安全撤離。敵人惱羞成怒,將大華單竹坑、大坑等80多戶農(nóng)民的豬、牛、被帳、衣物等財(cái)物全部洗劫一空,還在池塘里撒石灰毒魚,將民房燒毀。此戰(zhàn)我軍共擊斃敵連長(zhǎng)1名,士……[詳細(xì)]

抗日戰(zhàn)爭(zhēng)第七戰(zhàn)區(qū)第二次設(shè)立于抗日戰(zhàn)爭(zhēng)末期1944年左右設(shè)立,第七戰(zhàn)區(qū)所轄范圍為廣東省,并在1945年9月13日訂定的受降計(jì)劃中,劃分為廣東地區(qū)(包含香港)接受日軍繳械的作戰(zhàn)區(qū)之一。第七戰(zhàn)區(qū)剛成立時(shí),廣東省最高長(zhǎng)官余漢謀接管粵北,并指揮了兩次粵北會(huì)戰(zhàn)痛擊侵華日軍,當(dāng)年的第七戰(zhàn)區(qū)司令部就位于今天十里亭油泵油咀廠的后山上,分別由指揮部、別墅、兵營(yíng)房和禮堂組成。作戰(zhàn)指揮部位于油泵油咀廠的托兒所旁邊,遺址現(xiàn)在還在。但半山腰的兵營(yíng)和禮堂,由于60年代修建廠區(qū)宿舍時(shí)被推平,目前已不存在。別墅位于后山上油泵廠宿舍后,是兩棟坐南朝北的磚瓦建筑。別墅帶西式風(fēng)格的回廊,里面設(shè)有3間房,每間房之間有過廊間隔。別墅旁邊為還有6間排屋,為警衛(wèi)的值班營(yíng)房。據(jù)了解,這里是余漢謀休息的別墅,以及臨時(shí)召開軍事會(huì)議的場(chǎng)所。201……[詳細(xì)]

215、龍川縣蘇維埃政府舊址

龍川縣蘇維埃政府舊址位于龍川縣佗城鎮(zhèn)三印村上印寨。1928年春,龍川縣早期共產(chǎn)黨人、廣州“農(nóng)講所”第二期學(xué)員、四甲青年黃克,在參加廣州起義后奉廣東省委之命回鄉(xiāng)組織革命斗爭(zhēng)。黃克回到龍川后,改選了龍川特支,任龍川特支書記。2月初,黃克在四甲上印寨組織召開附近鄉(xiāng)農(nóng)會(huì)、縣農(nóng)協(xié)會(huì)和農(nóng)民自衛(wèi)軍代表大會(huì),成立龍川縣蘇維埃政府,下設(shè)財(cái)政、宣傳、農(nóng)運(yùn)、軍事等4個(gè)部。大會(huì)推選黃克、黃覺群、楊復(fù)生、陳濟(jì)平等人為政府執(zhí)行委員,黃克為縣蘇維埃政府主席。并將四甲、坪田及鶴市、通衢、登云、黃布等地革命武裝合編為“東江工農(nóng)革命軍第一軍”,東江特委巡視員劉琴西掛軍長(zhǎng)銜。縣蘇維埃政府成立后,貫徹執(zhí)行上級(jí)指示精神,配合中共東江特委實(shí)施“年關(guān)大暴-動(dòng)-”的計(jì)劃,迅速組織發(fā)動(dòng)了震憾東江上游的龍川鶴市武裝暴-動(dòng)-,開創(chuàng)了中共龍川組織……[詳細(xì)]

216、上坪革命烈士紀(jì)念碑

上坪革命烈士紀(jì)念碑位于連平縣上坪鎮(zhèn)布聯(lián)村水口橋西向60米處(原建于上坪圩,后因街道建設(shè)于1980年12月遷移至現(xiàn)址)。該紀(jì)念碑坐南向北,方塔形,由碑刻和碑身兩部分組成,用磚、石、石灰建筑。碑高8米,底座為方形,邊寬2米,正面身呈梯形,書有“革命烈士紀(jì)念碑”黑色楷書,占地面積100平方米。1950年3月4日,以謝崇安、謝舒如為首的一伙-分子,與江西匪首袁瓦發(fā)互相勾結(jié),組織200多名土匪進(jìn)行----,圍攻我駐上坪圩的剿匪部隊(duì)縣大隊(duì)的一個(gè)排20多人(另有政工隊(duì)員和12名護(hù)送政工隊(duì)到上坪的公安--士)的住地“益三樓”,樓內(nèi)戰(zhàn)士英勇抗擊,終因敵眾我寡,30多位同志壯烈犧牲。后經(jīng)多次清剿,終于肅清了土匪。匪首謝舒如在清剿時(shí)被擊斃,謝崇安、袁瓦發(fā)等被逮捕-決。為紀(jì)念在上坪剿匪戰(zhàn)斗中犧牲的革命先烈,當(dāng)?shù)厝嗣瘛?a href=/landscape/104/shangpinggeminglieshijinianbei.html class=blue >[詳細(xì)]

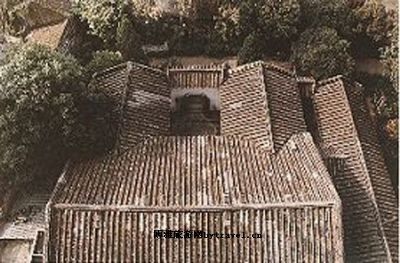

217、中共華南分局五級(jí)黨委舊址(晉壽樓)

中共華南分局五級(jí)黨委舊址(晉壽樓)位于廣東省梅州市大埔縣青溪鎮(zhèn)桃林村大塘背,始建于清道光年間,坐南向北,土木結(jié)構(gòu),懸山式山墻,面寬15.1米,進(jìn)深13.9米,占地面積約210平方米,為二進(jìn)二廊房四合院式樓房,樓高二層,面闊五開間,共有40個(gè)房間。1949年7月,國(guó)民黨胡璉兵殘部被人民解放軍追擊,流竄南下,進(jìn)犯興、梅、埔。中共華南分局聯(lián)合廣東省委、閩粵贛邊區(qū)黨委、梅州地委、大埔縣委等五級(jí)黨委,在青溪桃林大塘背、按湖等地指揮部隊(duì)保衛(wèi)夏收,截?fù)魢?guó)民黨南逃殘部。當(dāng)時(shí)晉壽樓作為作戰(zhàn)指揮部,華南分局書記方方、邊區(qū)黨委書記魏金水,司令員劉永生等領(lǐng)導(dǎo)在此發(fā)出戰(zhàn)斗號(hào)令,指揮消滅敵人。該舊址對(duì)研究大埔縣革命斗爭(zhēng)史具有比較重要的價(jià)值。1991年4月,大埔縣人民政府公布為第三批文物保護(hù)單位。2023年7月,梅州市人……[詳細(xì)]

218、黃強(qiáng)故居

黃強(qiáng)故居位于廣東省河源市龍川縣老隆鎮(zhèn)水貝村下圍。建于清末民初,坐西北向東南,三進(jìn)二橫,客家方型屋,正屋上七下七布局,橫屋前后部有角樓(四層)。總面寬42.2米,總深30.4米,建筑占地面積1283平方米。黃強(qiáng)(1888—1972),男,字莫京,生于廣東省龍川縣老隆水貝村。早年畢業(yè)于保定陸軍速成學(xué)堂第一期炮科。后留學(xué)英、法等國(guó),習(xí)工、農(nóng)、航空等專業(yè)。通曉日、英、法語�!岸胃锩笔『蟊辉绖P通緝,-海外,1916年,回國(guó)參加討袁軍。爾后發(fā)起組織廣東青年赴法勤工儉-動(dòng),任廣東檢學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。投效孫中山參加國(guó)民革命后,深得孫先生器重,曾先后任大元帥府航空處處長(zhǎng)、虎門要塞司令、粵海關(guān)總監(jiān)。任廣東工藝局局長(zhǎng)時(shí),創(chuàng)辦廣東省立第一甲種工業(yè)�?茖W(xué)校,并兼任校長(zhǎng)。抗戰(zhàn)暴發(fā)復(fù)從戎,聚粵軍將領(lǐng)麾下,出任十九路軍參謀……[詳細(xì)]

219、珠江縱隊(duì)司令部舊址(古氏宗祠)

珠江縱隊(duì)司令部舊址位于中山市五桂山鎮(zhèn)檳榔村。原為古氏宗祠,由鄉(xiāng)紳古騰芳兄弟于清道光年間為紀(jì)念開村先祖古琪勝而捐資興建,光緒九年(1883年)重修。祠為硬山頂,三間兩進(jìn)布局,面積1602平方米。頭進(jìn)為磚木結(jié)構(gòu),兩邊有偏殿,天井兩邊有廊,后進(jìn)為抬梁式木構(gòu)架。1943年7月,南(海)、番(禺)、中(山)、順(德)游擊區(qū)指揮部從禺南遷來此地。1944年10月1日,中共廣東省委和省軍政委員會(huì)在這里召開了有珠江地區(qū)指揮部、粵中、西江、珠江二個(gè)特委領(lǐng)導(dǎo)參加的干部會(huì)議,籌備成立珠江縱隊(duì)。1945年1月15日,華南人民抗日游擊隊(duì)珠江縱隊(duì)公開宣布成立,并以此作為司令部的辦公地點(diǎn)及舉行各種會(huì)議的會(huì)址。解放戰(zhàn)爭(zhēng)期間,古氏宗祠仍為中山人民開展革命斗爭(zhēng)的指揮部。1990年中山市人民政府公布為文物保護(hù)單位。2008年廣東……[詳細(xì)]

220、龍門縣商會(huì)舊址

龍門縣商會(huì)舊址見證新型革命軍隊(duì)發(fā)展壯大紅四師師部舊址位于龍門縣龍城街道頂新街16號(hào)龍門縣商會(huì),始建于清代,為三合院式磚木結(jié)構(gòu),建筑面積378平方米,占地面積約1000平方米。1927年12月13日,廣州起義失敗后,由中共領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)民革命軍第四軍教導(dǎo)團(tuán)、警衛(wèi)團(tuán)和黃埔軍校特務(wù)營(yíng)等起義保存下來的部隊(duì)共1200多人,突破重圍轉(zhuǎn)移到花縣縣城。12月16日,在花縣縣立第一小學(xué)召開黨的聯(lián)席會(huì)議,討論部隊(duì)的改編和行動(dòng)方向。會(huì)議決定組建中國(guó)工農(nóng)紅軍第四師,葉鏞為師長(zhǎng),宋湘濤為副師長(zhǎng),并選舉產(chǎn)生中共第四師委員會(huì),以唐維為書記。12月20日,紅四師由王坪進(jìn)入龍城,師部駐古?口街(今頂新街)縣商會(huì),1000多名士兵則宿營(yíng)在縣伯衡小學(xué)(現(xiàn)龍城第二小學(xué))。部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)在休整期間還討論了下一步行動(dòng)問題,決定部隊(duì)到海陸豐與紅……[詳細(xì)]

闂傚倷鑳舵灙缂佽鐗撳畷婵堜沪閻偆鎳撹灃闁告侗鍘藉畵宥夋⒑閸濆嫷妲归悗绗涘洤纾归柟鎯板Г閻撴瑩鏌涜箛姘汗闁活厼鐭傞弻娑樼暆鐎n偄顏�

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹

缂傚倸鍊风欢锟犲窗閹捐纾归柡鍥ュ灩閻鏌¢崶鈺佇ョ痪楣冪畺閺岀喓鈧稒岣跨粻姗€鏌¢崱妯荤叆妞ゎ叀娉曢幏瀣喆閸曨偒浼� 44010602000422闂傚倷绀侀幉锟犳偡闁秴绠柨鐕傛嫹