滄州市全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位介紹

河北省 黃驊市 滄縣 河間市 南皮縣 任丘市 運(yùn)河區(qū) 東光縣 泊頭市 吳橋縣 獻(xiàn)縣 海興縣 鹽山縣 青縣 新華區(qū) 孟村回族自治縣 肅寧縣 滄州市文物古跡 滄州市紅色旅游 滄州市名人故居 4A景區(qū) 滄州市十大景點(diǎn) 全部 滄州市特產(chǎn) 滄州市美食 滄州市地名網(wǎng) 滄州市名人 [移動(dòng)版]

1、泊頭清真寺 AA

泊頭清真寺位于河北省泊頭市清真街南端,始建于明永樂二年(1404),明嘉靖(1521年-1567年)、萬歷年間(1572年-1620年)重修,明崇禎年間(1627年-1644年)擴(kuò)建。該寺座西朝東,建筑面積2919.78平方米。寺內(nèi)院落基本上分為三重:前院、中院和殿庭。前院左右有南北義學(xué)堂,中間是望月樓;中院為南北配殿;殿庭有南北講堂,大殿前月臺(tái)東端有花殿閣。望月樓高24米,樓內(nèi)下為閣,上為廳。大殿包括抱廈、前殿、中殿、后窯殿四部分,平面呈凸形。后窯殿是全寺最高點(diǎn),站在這里,寺院周圍的風(fēng)景一覽無余。

河北滄州市……[詳細(xì)]

2、滄州鐵獅子 AA

鐵獅子坐落在滄州市東南20公里滄州舊城開元寺前,東關(guān)村西0.5公里處。是全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位。也是我國現(xiàn)存年代最早規(guī)模較大的鑄鐵藝術(shù)品之一,具有很大的歷史、科學(xué)和藝術(shù)價(jià)值。滄州鐵獅子位于滄州市政府駐地東南偏北16.5公里。坐落在東關(guān)村西0.5公里處。鐵獅身高5.78米,長5.34米,寬3.17米,體重約50噸。背負(fù)巨盆相傳是文殊菩薩蓮坐,獅身向南,頭向西南,兩左腳在前,兩右腳再后,呈前進(jìn)狀,姿態(tài)雄偉,昂首闊步,徐徐如生鐵獅是我國大型的驚巧鑄鐵工藝。也是我國著名發(fā)源的古跡。距今已有一千多年的歷史,它充分的顯示出我國古代勞動(dòng)人民的智慧和藝術(shù)才華。解放后鐵獅子受到了黨和政府的重視與保護(hù),國務(wù)院首先把它列為全國第一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位,并且對(duì)它進(jìn)行各種的修繕。滄州鐵獅子,當(dāng)?shù)厮追Q“鎮(zhèn)海吼”,它位于滄縣……[詳細(xì)]

3、馬廠炮臺(tái)遺址

馬廠,是中國近現(xiàn)代史上一個(gè)醒目的地方,主要原因是來自一個(gè)個(gè)著名的歷史事件。河北省青縣馬廠鎮(zhèn)位于天津以南約60公里、青縣以北約8公里處的北運(yùn)河岸邊,北靠津保公路,東臨京福公路、京福高速公路和京滬鐵路,地理位置重要,水陸交通方便。簽訂《辛丑條約》之后的《天津條約》規(guī)定,清政府在平津周圍20里內(nèi),駐兵不得超過300人,所以青縣馬廠和天津四周的其他軍事要地一樣就顯得至為重要。青縣馬廠鎮(zhèn)自130多年前建兵營以來,始終是拱衛(wèi)京津的重要軍事基地,成為聞名遐邇的戰(zhàn)略要地。據(jù)光緒、民國版《青縣志》載,馬廠炮臺(tái)建于清同治十年(1871)二月。直隸總督李鴻章奏調(diào)部隊(duì)移駐青縣馬廠,建兵營、炮臺(tái)于京杭大運(yùn)河?xùn)|西兩岸。東營區(qū)環(huán)城筑墻7.5公里,設(shè)炮臺(tái)9座,占地351萬平方米;西營區(qū)筑墻4.5公里,設(shè)炮臺(tái)5座,占地126……[詳細(xì)]

4、滄縣登瀛橋

杜林登瀛橋在滄州西15公里舊滄河路與滹沱河故道交匯處的杜林鎮(zhèn)。橋體由三大拱兩小拱組成,兩小拱懸臥于三大拱連接處的拱肩上,兩個(gè)流線型的大橋墩支撐著橋身。橋長66米,橋面寬7.8米,每孔跨徑11.3米。在滄州西15公里舊滄河路與滹沱河故道交匯處的杜林鎮(zhèn),有一座古老的石橋,原名登瀛橋,是河北省重點(diǎn)文物保護(hù)單位。橋體由三大拱兩小拱組成,兩小拱懸臥于三大拱連接處的拱肩上,兩個(gè)流線型的大橋墩支撐著橋身。橋長66米,橋面寬7.8米,每孔跨徑11.3米。中拱上頂兩側(cè)各有一龍頭石雕,探出橋體,張牙瞠目,若呼之欲出;左右兩大拱之上,各有一石雕獅子頭,暴目裂眥,神態(tài)兇猛;兩小拱的拱頂各有一搖頭探尾的神水獸;橋面石欄、石柱上是目不遐接的浮雕畫面和姿態(tài)各異的石猴、石獅等動(dòng)物,精雕細(xì)鏤,栩栩如生。據(jù)長蘆鹽運(yùn)使阮尚賓《新……[詳細(xì)]

5、武垣城址

武垣城遺址位于今肅寧縣縣城東南偏北7.8公里處。銨有縣即有城之說,此城當(dāng)建筑于戰(zhàn)國時(shí)期。古城分內(nèi)、外兩城,皆為正方形。外城每面均為1.75公里,總面積約3平方公里。內(nèi)城也稱子城,位于城中心,每面各長0.5公里。城內(nèi)建筑已蕩然無存,僅內(nèi)城東南隅保留漢武帝鉤弋夫人廟遺址,高約2米,寬35米,長45米。內(nèi)外土城墻已平毀,只外城西、北兩面較為完好。北面墻現(xiàn)存長1444米,高7.4米,寬10米,可見夯土層6。16厘米不等;西面墑現(xiàn)存970米,最高處6米;東培只存400余米;南城墻基略高于地面,依稀可辨。內(nèi)城則存西墻一段160米,北墻一段長100米、寬4米、高2.9米,南墻、東墻地上遺跡全無。1959年文物普查發(fā)現(xiàn),城址暴露遺物十分豐富,文化層堆積厚度1—3米以上,采集遺物有泥質(zhì)灰陶豆把、罐口沿、繩紋、……[詳細(xì)]

6、光明戲院

光明戲院,又名“和平劇場(chǎng)”,俗稱老戲院子,位于市瀛州鎮(zhèn)十一街。始建于1934年,仿天津“大舞臺(tái)”形式建筑,具有中西結(jié)合的建筑特點(diǎn),該院座北朝南,南北長48.4m,東西寬25m,占地1150m2,落成后,先后有戲曲界名門派名劇種的名流到此登臺(tái)獻(xiàn)藝。1945年,河間解放后,冀中行署,冀中軍區(qū)機(jī)關(guān)設(shè)在河間,一些重要會(huì)議也在光明戲院召開。1947年11月2日晚朱德總司令來冀中視察時(shí)在此觀看了中央舊劇實(shí)驗(yàn)院的演出。光明戲院自建成至1958年一直是河間唯一的一座較大、較完備的文藝演出場(chǎng)所,解放后曾一度改名為“和平劇場(chǎng)”。自建國至1965年,戲院又先后接待了中央至地方文藝團(tuán)體數(shù)十個(gè);1983年天津電影制片廠在此拍設(shè)了反映舊社會(huì)藝人遭遇的故事片《闖江湖》內(nèi)景。1995年6月24日,被滄州市政府公布為“滄州市……[詳細(xì)]

7、海豐鎮(zhèn)遺址

海豐鎮(zhèn)遺址位于黃驊市羊二莊鎮(zhèn)海豐鎮(zhèn)村與楊莊村之間。遺址所在為一中間高四周漸低的臺(tái)地,其中心最高處為一東西向土崗高出周圍地表3米左右。遺址南北約500米,東西約1000米,面積約超過50萬平方米,斷層暴露遺物豐富。1986年黃驊縣博物館進(jìn)行全縣文物普查時(shí)首次發(fā)現(xiàn),現(xiàn)遺址地表磚、瓦、瓷片隨處可見,斷崖上文化層連綿不絕,主要區(qū)域的文化層厚2-4米,是一處保存較好的古文化遺址。2000-2003年間兩次發(fā)掘,清理出大量金代灰坑和房基,出土文物豐富,有陶、瓷、骨、石、蚌、玉、玻璃等器物。以資器居多,且為定、鈞、磁州、井陘以及耀州、龍泉、景德鎮(zhèn)等名窯窯口出品。2006年海豐鎮(zhèn)遺址作為金代的古遺址,被國務(wù)院列入第六批全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位�!�[詳細(xì)]

8、紀(jì)曉嵐墓

紀(jì)曉嵐墓地位于河北省滄縣崔爾莊鎮(zhèn)北村村南約300米處。紀(jì)曉嵐,名昀,字曉嵐,一字春帆,晚號(hào)石云,道號(hào)觀弈道人。清直隸河間府獻(xiàn)縣(今河北獻(xiàn)縣)人。紀(jì)曉嵐為清代官宦文人,滄縣景城紀(jì)氏后裔。生于清雍正二年(1724)六月,卒于嘉慶十年(1805)二月,其祖上在明朝從南京遷來。紀(jì)氏官至禮部尚書、協(xié)辦大學(xué)士,以總纂《四庫全書》和撰著小說《閱微草堂筆記》聞名于世。因其“敏而好學(xué)可為文,授之以政無不達(dá)”(嘉慶帝御賜碑文),故卒后謚號(hào)文達(dá),鄉(xiāng)里世稱文達(dá)公。歷雍正、乾隆、嘉慶三朝,享年八十二歲。紀(jì)曉嵐雖為科舉人仕,可他不是紀(jì)氏家族中唯一做官的,更不是最早進(jìn)入官場(chǎng)的,他家早已是河間望族,所以紀(jì)氏墓地也不僅此一處。紀(jì)曉嵐基所在紀(jì)氏家族墓地始建于明永樂年間(1403-1424年),南北300米,東西100米,共有墓……[詳細(xì)]

9、滄州舊城

滄州舊城位于滄州市滄縣東南20千米舊州鎮(zhèn)東關(guān)村西、北關(guān)村南。城址周長7345米,面積約430萬平方米�,F(xiàn)存的舊城為宋代城池。該城址因形似臥牛,又稱臥牛城。城墻基寬約30~40米,城墻西、南兩面保存較好,西門甕城依稀可辨。西南兩面城墻存有斷墻五段,北面有兩段,各段長500~1000米,高15~85米,基寬8~53米,頂寬15~19米。舊城址內(nèi)文化遺存豐富,現(xiàn)存文物點(diǎn)有鐵獅子、鐵錢庫、密云寺碑、毛公甘泉古井。出土文物有石雕伏獅一件,白釉點(diǎn)褐彩兔等瓷人獸26件,還發(fā)現(xiàn)有石堆等和戰(zhàn)爭(zhēng)有關(guān)的遺物。滄州舊城始于西漢,興盛于唐宋,衰落于明代,曾作為唐、宋、元、明四代州治。據(jù)《滄州志》記載,該城唐貞觀中(627~649年)增筑,宋熙寧初(1068~1077年)重修。滄州舊城遺址及其文化遺存為研究中國……[詳細(xì)]

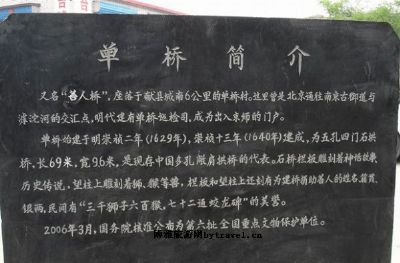

10、獻(xiàn)縣單橋

單橋地處京德古御道貌岸然和滹沱河的交匯點(diǎn)上,自古即為南北交通要道。明朝在北京建都以后,人來車往,更感到無橋之不便。明正統(tǒng)六年開始建木橋,因滹沱河水勢(shì)洶涌,木橋?qū)医?jīng)毀復(fù)耗費(fèi)了大量人力財(cái)物。河間知府王逢元等提議修建石橋。獻(xiàn)縣知事李粹自捐資主修邑人劉沿用、石守志、張九敘等捐資募款,力成此舉。為此捐資出力者不計(jì)其數(shù),就連石料都是商船纖夫不矢勞苦從千里以外的太行山區(qū)義務(wù)代運(yùn)。經(jīng)過8年的努力,于崇禎十三年建成,成為京南的交通咽喉。至今橋面仍留有0.2米深的車轍,可見石橋當(dāng)年的繁華�!�[詳細(xì)]

11、郛堤城遺址

郛堤城遺址位于黃驊市市區(qū)北部,在羊三木回族鄉(xiāng)劉皮莊南2公里。該古城總面積為186813平方米,城址已風(fēng)化殘存,城內(nèi)已辟為農(nóng)田,城墻呈方形,東南西北各約一華里,四面城墻殘存;采集物有綠釉殘?zhí)绽�、夾砂紅陶、三棱銅箭鏃、古盔等。遺址近方形,總面積約36萬平方米,城墻系夯筑,現(xiàn)存最高達(dá)5米。城內(nèi)考古發(fā)現(xiàn)16處建筑遺址,出土有戰(zhàn)國秦漢時(shí)期建筑構(gòu)件、陶器以及銅鏃、鐵劍等兵器,表現(xiàn)出較強(qiáng)的軍事防御功能。城外西北部分布戰(zhàn)國秦漢時(shí)期甕棺葬墓群,墓葬數(shù)量達(dá)千余座,以陶釜、陶盆、筒形甕等陶器為葬具,與戰(zhàn)國秦漢時(shí)期東北亞地區(qū)流行的甕棺葬習(xí)俗具有較大共性。文獻(xiàn)記載郛堤城的性質(zhì)有兩種說法,《鹽山新志》記載為西漢所置合騎侯國,稱為合騎城�!堕L蘆鹽法志》則稱系為防狄盧而設(shè)屯兵之所,稱為伏狄城。根據(jù)所采標(biāo)本及文獻(xiàn)記載初步定為……[詳細(xì)]

12、聚館古貢棗園

黃驊是“中國冬棗之鄉(xiāng)”,黃驊冬棗已有近3000年的歷史,是國內(nèi)第一個(gè)獲得“原產(chǎn)地域保護(hù)”的果品,被譽(yù)為“全國260余個(gè)鮮食棗品之冠”、“棗中極品”和“百果之王”。黃驊聚館古貢棗園作為“全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位”,是全國惟一一個(gè)植物類“國�!�,是我省首批旅游示范點(diǎn),園內(nèi)樹齡超過600年的198棵,而最古老的一棵“嫡祖樹”已有740多年歷史,被譽(yù)為中國冬棗的“活化石”。如今黃驊市冬棗基地已發(fā)展到30萬畝,由此衍生出產(chǎn)值數(shù)億元的特色富民產(chǎn)業(yè)。……[詳細(xì)]

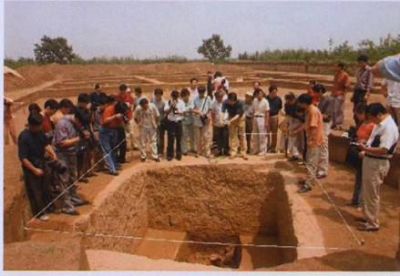

13、啞叭莊遺址

時(shí)代:新石器時(shí)代至東周位于滄州市任丘城3.5公里處,當(dāng)?shù)厮追Q“疙瘩頂”,遺址分布范圍約6萬平方米。啞叭莊遺址面積較大,地勢(shì)北高南低,文化層積厚0.2——5米。1989年和1990年春秋兩季,河北省文物研究所同滄州地區(qū)文管所聯(lián)合組隊(duì),對(duì)遺址考古發(fā)掘,共發(fā)掘面積1300平方米,發(fā)現(xiàn)不同時(shí)期的灰坑130個(gè),水井7眼,共出土陶器、石器、骨器、角器、蚌器和玉器1300余件。啞叭莊遺址內(nèi)涵豐富,層位清晰,尤其是第一、二期文化的發(fā)現(xiàn),填補(bǔ)了滄州地區(qū)龍山至夏商時(shí)期考古學(xué)的空白,文化面貌具有鮮明的地方特色,對(duì)探討環(huán)渤海地區(qū)古文化面貌具有非常重要的意義�!�[詳細(xì)]

14、三各莊遺址

三各莊遺址位于任丘市七間房鄉(xiāng)三各莊村,南距任丘市13千米,西約500米為白洋淀。遺址東西長約300米,南北寬100米,面積約3萬平方米。該遺址于1991年發(fā)現(xiàn),1992年進(jìn)行了調(diào)查。文化層厚約1~2米,內(nèi)涵豐富。暴露出的遺跡有灰坑、水井。采集標(biāo)本有彩陶片,泥質(zhì)紅陶、夾砂紅陶、磨光黑、紅陶器物殘片以及石器、骨角器、蚌器等。器物紋飾以素面磨光為主,少量刮條紋、刺剔紋、籃紋和劃紋。彩陶以在磨光紅陶上繪褐色動(dòng)植物花紋最為常見。器型有缽、盆、碗、罐、杯、小口瓶、高柄壺、鼎、盤等。遺址內(nèi)涵年代包含仰韶文化和龍山文化兩個(gè)時(shí)期,而以仰韶文化后崗類型為主。該遺址保存較好,尚未發(fā)掘。后崗類型文化、廟底溝類型文化在滄州地區(qū)是首次發(fā)現(xiàn),對(duì)研究滄州及其周邊地區(qū)的新石器時(shí)--古學(xué)文化具有重要意義�!�[詳細(xì)]

15、獻(xiàn)縣漢墓群

獻(xiàn)縣漢墓群位于中國北部河北省滄州市的獻(xiàn)縣境內(nèi),是西漢時(shí)期(公元前206年~公元8年)河間王的王室墓葬群。獻(xiàn)縣漢墓群現(xiàn)存有河間獻(xiàn)王墓、李王墓、惠王墓、劉淑墓、劉萇墓、毛公墓、貫公墓等墓葬37座,以河城街鄉(xiāng)一帶分布最為集中。墓地的排列多為幾個(gè)大墓集中在一起,且大墓旁還有小墓,從而表現(xiàn)出各墓之間的淵源關(guān)系。墓葬屬土坑木槨墓,封土堆一般高8~10米,最高的達(dá)28米,墓內(nèi)出土有錯(cuò)金銅豹、鎏金銅雀、銅龍、耳杯、盤、銅俑、陶俑等大量隨葬品。獻(xiàn)縣漢墓群的發(fā)現(xiàn),為研究西漢時(shí)期諸侯王墓葬的面貌提供了重要的實(shí)物資料。(國家文物局)……[詳細(xì)]

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�

缂備緡鍠撻崐鏇㈠矗閺囩姷纾鹃柟瀛樼箘閺嗘柨顭跨拋瑙勫 44010602000422闂佸憡鐟遍幏锟�